Rudolf Thomas Inderst, Professor für Game Design und Game Studies, kennt sich mit Spielen aus. Er lehrt, analysiert und denkt über sie nach – seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Umso überraschender ist sein Geständnis in einem Podcast: Er erzählt von einem Erlebnis, das ihn verunsichert hat.

Ich hätte nicht gedacht, sozusagen die letzten Zehn oder Zwanzig Jahre davor, dass mich irgendein Titel, der so auf reine Spielmechanik abfährt, so stark in den Bann schlagen kann. Das hatte ich zum letzten Mal tatsächlich bei Tetris. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen unsicher aktuell. Ich spüre dem noch nach, was mich daran so wirklich fasziniert und was mich so packt.

Prof. Dr. Dr. Rudolf Thomas Inderst

Kurz darauf spricht er darüber, was für ihn ein gutes Spiel ausmacht: über das Spiel als Selbstwirksamkeitsmaschine, über die „Machtfantasie, die wir da erleben“, über die plötzliche Wegnahme von Wirkmacht – und das Brechen von Erwartungen.

Das Zitat ließ mich nicht mehr los. Was für ein Spiel konnte einen so erfahrenen Game-Studies-Professor so verunsichern – und zugleich so faszinieren? Was meinte er mit „reiner Spielmechanik“. Und hängt das eine mit dem anderen zusammen?

Viel mehr hat er dazu leider nicht verraten. Nur ein nebulöser Hinweis auf eine „bestimmte Spielmechanik“ – als spräche er über ein streng geheimes Regierungsprojekt. Und dann, mit bedeutungsschwerem Tonfall:

„So, jetzt habe ich es gesagt.“

Als hätte er gerade den Namen eines uralten Zaubers ausgesprochen, der besser unausgesprochen bleibt.

Was genau diese ominöse Spielmechanik sein soll? Keine Ahnung. Was ihn an dem Spiel so gepackt hat? Unklar. Wäre das nicht genau die Aufgabe seines Fachbereichs – der Game Studies: Das Spiel zu analysieren, zu erklären und zu benennen, was es so besonders macht.

Nun gut, meine Neugier war jedenfalls geweckt. Also habe ich Vampire Survivors gekauft. Ach so, das Spiel hatte ich noch gar nicht erwähnt.

Eigentlich wollte ich ja nur herausfinden, was es mit dieser mysteriösen bestimmten Spielmechanik auf sich hat und das Spiel danach direkt wieder zur Seite legen.

Vorab – das hat übrigens nicht so gut geklappt.

Vampire Survivors? Kannte ich nicht. Der Name sagte mir auch nichts – bis ich im Steam-Shop war. Ja klar, Vampire Survivors! Dieses bildschirmfüllende Gewusel im 8-Bit-Look hatte ich doch schon tausendmal gesehen.

Ein unscheinbarer Titel: pixelig und roh, fast widerspenstig gegen alles, was ich mit modernen Spielen verbinde. Das hätte ich mir, ehrlich gesagt, niemals gekauft, aber es geht ja hier um eine ernste Sache, Game Studies am lebenden Objekt und so, nicht um Spielspaß.

Auf der Suche nach der bestimmten Spielmechanik – und warum sie so fesselt

Na, dann los. Spiel gekauft, heruntergeladen und installiert – hat nur rund 500 MB.

Start gedrückt … und plötzlich war es 3 Uhr nachts. What?!

Aber der Reihe nach.

Der Einstieg ist einfach, Charakter auswählen – zu Beginn gibt’s nur einen und schon beginnt der Run. Tutorial gibt´s nicht, braucht´s auch nicht. Mein Charakter schwingt eine Peitsche, andere starten mit einem Messer, einen Zauberstab oder was auch immer.

Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Überleben!

30 Minuten lang, während sich unaufhörlich Gegnerwellen auf mich zubewegen.

Das Besondere: Man steuert nur die Bewegung der Figur – links, rechts, hoch, runter. Der Feuerknopf – ja alle Knöpfe am Controller – werden nicht gebraucht. Die Waffen feuern automatisch in festen Intervallen.

Und damit ist die Frage wohl beantwortet: Man steuert nur die Bewegung und sonst nix!

Das muss sie sein, die ominöse bestimmte Spielmechanik, von der der Professor gesprochen hat. Darauf ist jedenfalls das ganze Spiel aufgebaut. Radikal reduziert, die Komplexität auf ein Minimum heruntergebrochen. Selbst Super Mario Bros. ist da komplexer – da kann man immerhin noch springen … und schießen.

Kann sich ein Spiel fast ausschließlich über eine Spielmechanik definieren?

Und genau das muss es gewesen sein, was Inderst verunsichert hat. Das eine so schlichte Spielmechanik – die ja nur aus Ausweichen besteht – ihn derart fesseln, und in den Bann schlagen konnte. Wie ist das möglich?

Die Frage ist schon etwas schwieriger zu beantworten. Finden wir es heraus!

Es beginnt recht harmlos. Ein paar Fledermäuse kommen auf mich zu. Es gilt nun sich so geschickt zu bewegen, dass die einen möglichst nicht berühren und anderseits sich so zu positionieren, dass die Peitsche, die nur vertikal zuschlägt, möglichst viele Fledermäuse erwischt.

Das ist das Grundprinzip und trifft für fast alle Waffen zu. Messer fliegen immer in Blickrichtung, Äxte werden in einem hohen Bogen in die Luft geschleudert – und so weiter.

Jetzt kommt die zweite zentrale Spielmechanik ins Spiel, die Taktik, Strategie und Tiefe in das Spiel bringt. Das Level-Upgrade-System, so nenne ich das mal.

Um Waffen upzugraden, braucht man Edelsteine und die droppen Gegner, wenn man sie erledigt.

Weglaufen ist keine Option

Um zu überleben, reicht es also nicht aus, einfach nur wegzulaufen. Denn dann wird man schnell von den ständig wachsenden Gegnermassen überrannt – keine gute Strategie. Im Gegenteil, man muss sich sogar den Gegnerwellen stellen, um zügig an die Edelsteine zu gelangen, um damit die Waffen upzugraden – allein schon, um mit der nächsten anrollenden Welle mithalten zu können.

Es geht also nicht nur ums Auszuweichen, sondern auch darum, die Gegner geschickt zu umkreisen – so, dass sie möglich viele Edelsteine droppen. Im Zweifel muss man auch mal mitten durch die Horde laufen.

Es hat etwas von Mustererkennung, um in dem ganzen Gewimmel sichere Laufwege zu finden. Das ist wie ein Wettlauf: Ständig wachsende Gegnerhorden versus Waffenupgrades.

Mit jedem Upgrade wächst die Macht der Spielfigur. Was als verzweifelter Überlebenskampf beginnt, wird nach und nach zur totalen Dominanz über Gegnerhorden.

Und genau das erzeugt dieses starke Gefühl von Kontrolle – und Macht.

Zwischen Flow und Overflow

Denn hat man die Waffen einmal auf ein bestimmtes Level gebracht, ändert sich das Spielgefühl ziemlich krass, von hilflos und schwach zu mächtig und nahezu unbesiegbar.

Das hat schon fast was Hypnotisches, so eine Art emotionale Sogwirkung meine ich. Jeder Levelaufstieg bringt sofort Feedback: Sound, Animation, bunter Bildschirm, mehr Schaden!

Die Abstände zwischen den Belohnungen sind extrem kurz, teils nur Sekunden – wie eine ständige Bestätigung meines Tuns. Dopamin in Dauerschleife.

Und dann ist er da – der Flow. Ich bin völlig im Spiel versunken. Alles läuft wie von selbst, locker und leicht. Ich bin immer beschäftigt, werde ständig belohnt, bin immer gefordert.

Ich rausche da nur so durch, während alles zerplatzt und der Bildschirm so aussieht, als würde der gleich explodieren. Ein visueller Overflow. Und ich? Ich bin mittendrin.

Das Spiel als Selbstwirksamkeitsmaschine

Und da ist sie – die Allmachtsfantasie, von der der Professor gesprochen hat. Das Spiel als Selbstwirksamkeitsmaschine. Das bedeutet, meine Handlungen haben einen Effekt, ich wachse an den Herausforderungen, werde stärker und habe alles unter Kontrolle. Genau das ist der Kern von Vampire Survivors.

Vampire Survivors erzeugt Selbstwirksamkeit durch ständige Belohnung, direktes Feedback und das schrittweise Wachsen der Macht.

Gerade zum Ende hin wird der Bildschirm überflutet mit Explosionen, Lichtblitzen, Projektilen, Schadenszahlen. Irgendwann blicke ich da gar nicht mehr durch, was da eigentlich passiert.

Aber ich weiß, ich stehe im Zentrum von all dem und ich weiß, dass ich die Ursache all dessen bin. Das ist die spielmechanische Umsetzung von absoluter Wirkmacht.

Und das trotz der radikal reduzierten Spielmechanik, die ja nur aus „Ausweichen“ besteht. Vampire Survivors gibt mir dadurch paradoxerweise noch mehr Kontrolle:

„Ich bin so mächtig, dass ich nicht mal mehr aktiv kämpfen muss. Ich lenke nur noch das große Ganze“.

Inderst hatte sich in dem Podcast zwar nicht explizit auf Vampire Survivors bezogen, aber für mich ist es das Paradebeispiel einer Selbstwirksamkeitsmaschine in ihrer reinsten Form.

Nur noch einen Run…

Noch einen Gedanken zu Vampire Survivors: Ich finde, Vampire Survivors eignet sich hervorragend für Games Studies – einfach weil es so vieles richtig macht. Vor allem das Feedback-, Progressions- und Belohnungssystem sind bemerkenswert gut umgesetzt.

Selbst wenn ein Run gescheitert ist – was häufig vorkam – hat es sich nicht wie ein Scheitern angefühlt. Nein, das hat mich eher motiviert, etwas zu ändern: sei es die Strategie, taktisches Vorgehen, Charakter, Waffen, oder Upgrades neu zu kombinieren.

Außerdem belohnt Vampire Survivors mein Scheitern sogar: Das gesammelte Gold, oder was ich sonst noch so gefunden habe, kann ich im nächsten Run einsetzen und so meinen Charakter verbessern. Selbst das Verlieren wird in Vampire Survivors belohnt. Scheitern ist Fortschritt.

Was mich an Vampire Survivors so fasziniert hat

Professor Inderst spürt dem ja noch nach – dieser Frage, was ihn an Vampire Survivors so gepackt und fasziniert hat.

Was mich an Vampire Survivors so fasziniert hat, ist nicht so einfach in Worte zu fassen – gerade, weil das Spiel auf den ersten Blick so schlicht wirkt. Es sieht aus wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit, fast roh, ungeschliffen. Und doch hat es mich in einer Weise gepackt, wie es sonst nur sehr wenige Spiele schaffen.

Ich glaube, es liegt – neben dem motivierenden Feedback- und Belohnungssystem – vor allem an dieser radikalen Einfachheit. Vampire Survivors lässt alles Überflüssige, alles, was ablenkt, einfach weg. Keine Geschichte, kein Dialog, kein kompliziertes Interface – nur die nackte Mechanik: Bewegen. Überleben. Wachsen.

Und genau damit, hat es mich. Weil es mich zwingt, mich voll auf das Wesentliche zu konzentrieren: Auf das pure Spielen, gerade durch die radikal reduzierte Mechanik, die im Kern nur aus „Ausweichen“ besteht.

Ich beginne schwach, überfordert, kaum in der Lage, mich zu behaupten – und Minuten später bin ich eine Naturgewalt. Wie im Rausch. Faszinierend finde ich, wie das Spiel allein aus seiner Mechanik ein so erhabenes Gefühl von Macht und Kontrolle erzeugen kann.

Ich tue fast nichts – meine Waffen feuern automatisch, meine Figur kämpft von selbst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, alles zu bewirken. Aber auch die kontinuierliche Progression, der Einsatz von Gold, die vielen unterschiedlichen Charaktere und Waffen und der Zufall spielen eine Rolle.

Ich verstehe gut, warum Inderst den Vergleich mit Tetris gezogen hat. Auch da gibt’s keinen Schnickschnack. Auch dort entsteht Faszination durch Reduktion, wenn auch auf andere Weise. Tetris zwingt zur Ordnung im Chaos, Vampire Survivors feiert das Chaos selbst. Aber beide führen mich in denselben Zustand: Diesen tranceartigen Flow, in dem Denken und Handeln eins werden, weil ich völlig bei den Klötzchen – oder bei den Edelsteinen bin.

Vielleicht ist es genau das, was mich gepackt hat: Dass ein Spiel, das so simpel ist, mich stärker fesseln kann als viele komplexe, teure AAA-Produktionen. Weil es mich spüren lässt, worum es beim Spielen im Kern wirklich geht.

Vielleicht ist es aber auch nur die Nostalgie, die mich umtreibt– die Erinnerung an die 8-Bit-Ära, in der technische Grenzen die Entwickler zwangen, sich ganz auf das Spielprinzip zu konzentrieren.

Vampire Survivors hat mich an ein Spiel aus dem Jahr 1982 erinnert: Robotron: 2084. Beide Titel reduzieren das Spielerlebnis auf seine Essenz – Reaktion, Herausforderung, Flow. Ohne überflüssigen Ballast konzentrieren sie sich ganz auf das, was Spielen im Kern ausmacht: Den unmittelbaren, intensiven Moment. Vampire Survivors zeigt auf erstaunlich klare Weise, was viele Klassiker der 8-Bit-Ära so besonders gemacht hat.

Dauerleckerli machen nicht satt

So sehr mich Vampire Survivors anfangs fesselt, so schnell stellt sich bei mir auch eine gewisse Überdrüssigkeit ein. Die Spielfigur wird mit der Zeit so übermächtig, dass das Spielgeschehen ins Absurde kippt. Irgendwann bewege ich nur noch meine Figur, während das Spiel sich selbst spielt – Gegner explodieren in Massen, Waffen feuern von allein, und ich bin mehr Zuschauer als Spieler.

Klar, Machtfantasien sind nett – aber wenn ich mich fühle wie ein Staubsaugerroboter mit göttlichem Zerstörungspotenzial, ist der Reiz für mich auch recht schnell vorbei. Siege fühlen sich dann nur noch leer an, und das Spiel verliert seinen Sinn.

Dauerleckerli brauche ich nicht – irgendwann fehlt mir die Spannung, die Reibung, der Widerstand – der Spaß!

Unendliche Macht langweilt mich.

Mechanik statt Grafik: Die Macht der Spielmechanik

Vampire Survivors bestätigt aber auch – und das sehr anschaulich – dass gutes Gamedesign nicht von High-End-Grafik oder Storytelling abhängt, sondern von kluger Mechanik, motivierender Progression und einem durchdachten Feedback-System.

Das unterstreicht, wie entscheidend die Spielmechaniken sind. Oft sind sie es, die die Lust am Spielen erzeugen. Sie sind manchmal so simpel, dass man gar nicht merkt, dass sie DER zentrale Grund für den Spielspaß sind und stundenlang vor dem Bildschirm fesseln. Wie ein unsichtbarer Motor, der alles antreibt.

Wenn die Kernmechanik stark ist, braucht es keine aufwendige Grafik oder komplexe Steuerung, um Spieler (auch mich) zu fesseln. Die Mechaniken in Vampire Survivors sind zwar leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern.

Vampire Survivors kostet übrigens nur 4-5 EUR. Ihr könnt es euch ja mal ansehen; zu Studienzwecken versteht sich.

Von der Allmachtsfantasie zur Hilflosigkeit

Doch während Vampire Survivors Wirkmacht feiert, gibt es Spiele, die genau das Gegenteil tun. Spiele, die mir die Kontrolle entreißen. Und genau das reizt mich mindestens genauso.

Mir kam da gleich ein Spiel in den Sinn, das zu meinen absoluten Favoriten gehört, und dass ich alle paar Jahre wieder durchspiele.

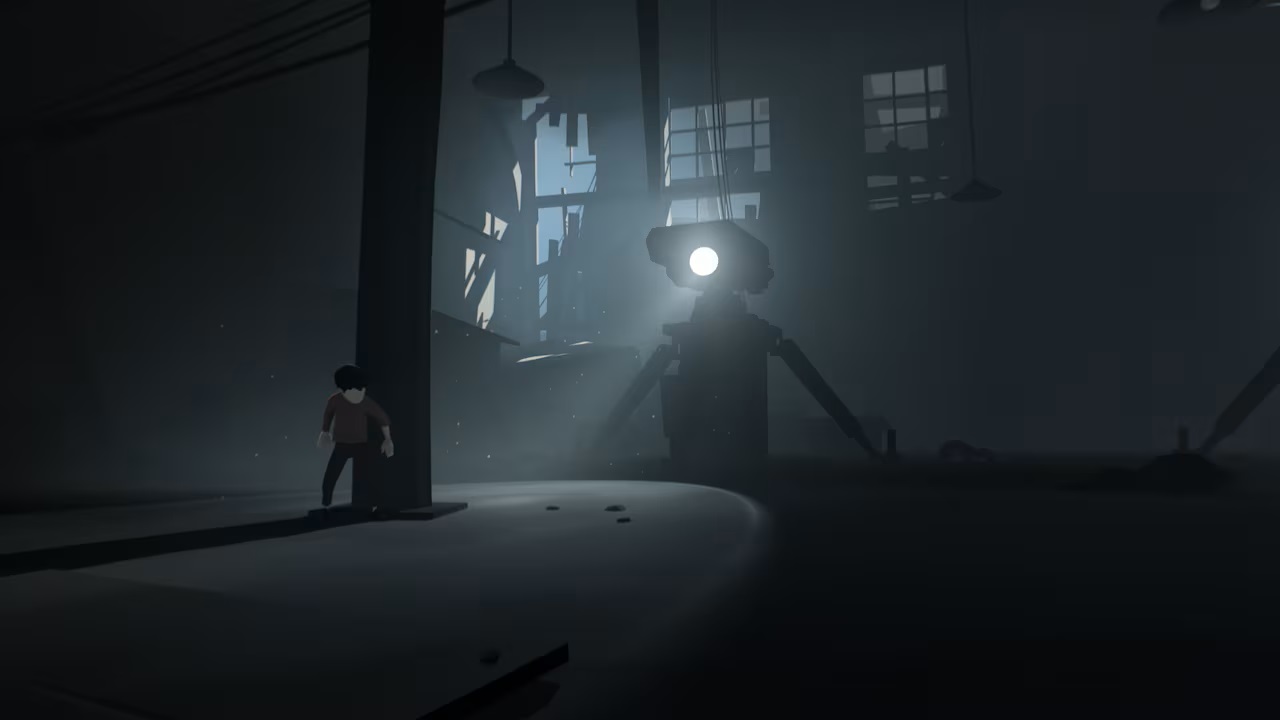

Inside, erschienen 2016 von Playdead. Eines dieser Spiele, die einfach so beginnen. Ein kleiner Junge mit rotem Pulli rutscht einen Abhang hinunter und es geht auch schon los. Kein Tutorial, kein Startmenü, keine Erklärung; nix – ich liebe das. Es gibt auch kein HUD oder Unterbrechungen oder sonst etwas, was den Spielfluss stört.

Die Spielmechaniken sind ähnlich reduziert wie bei Vampire Survivors: Laufen (rechts, links), springen, ducken und mit der Welt interagieren (Kisten bewegen, Schalter drücken, andere Figuren mit einem seltsamen Helm steuern). Allesamt einfache Mechaniken, fast schon minimalistisch. Alles, was stört und überflüssig ist, wurde konsequent weggelassen.

Aber im Gegensatz zu Vampire Survivors wirken die reduzierten Spielmechaniken (Laufen, Springen, Greifen usw.) eher einschränkend. Ich drücke dieselben Tasten, aber diesmal bedeuten sie Angst, Flucht, Ohnmacht.

Ich kann nicht aktiv eingreifen, sondern nur passiv reagieren. Kann nichts ändern, nur überleben. Kann mich nicht wehren, nur weglaufen oder verstecken. Jeder Schritt kann mein letzter sein. Im Ergebnis bin ich völlig machtlos. In Vampire Survivors bin ich der Macher, in Inside der getriebene. Und doch fühle ich mich intensiver, lebendiger.

Die Welt von Inside

Was Inside für mich so besonders macht, ist seine kompromisslose Verschmelzung von Erzählung, Gameplay und Spielmechanik – ganz ohne Dialoge, Textboxen oder Zwischensequenzen.

Die Geschichte wird ausschließlich über das erzählt, was man sieht, tut und erlebt.

Die Welt selbst erzählt die Geschichte.

Und diese Welt ist düster, kalt, bedrückend und gefährlich. Das spürt man sofort. Der kleine Junge scheint dieser Welt offenbar völlig gleichgültig zu sein: ein namenloser Niemand, von dem man nicht weiß, wer er ist und warum er flieht. Ein Gefühl von Isolation und Orientierungslosigkeit macht sich breit.

Wie Inside Angst und Ohnmacht inszeniert

Der Junge bewegt sich vorsichtig, geduckt, oft zitternd – schon seine Körpersprache vermittelt Angst und Unsicherheit. Er ist ständig auf der Flucht, stolpert häufig, atmet schwer, wird verfolgt, rennt um sein Leben. Wehren kann er sich nicht. Kämpfen? Keine Chance. Wird der entdeckt– etwa von Hunden, Wachen oder Maschinen – bleibt ihm nur die Flucht.

Der Junge ist klein und verletzlich. Jeder Fehler zeigt die Grausamkeit dieser Welt. Wenn er etwa zu langsam reagiert, entdeckt wird oder eine falsche Bewegung macht – folgt oft ein brutaler Tod.

Er wird gepackt, gewürgt oder bewusstlos geschlagen. Von Hunden verfolgt und brutal zerfleischt. Er wird zerquetscht, erschossen oder aufgespießt. Die Gewalt ist nicht übertrieben, sondern still und nüchtern inszeniert – was sie umso verstörender macht.

Die Animationen sind erschreckend glaubwürdig. Der kleine, schmächtige Körper des Jungen wird oft brutal deformiert – etwa durch Stromschläge, Explosionen oder Stürze. Die Soundeffekte sind minimalistisch, aber eindringlich. Knochenbrüche, Aufprall, Ersticken – das möchte man gar nicht hören.

Das Spiel nutzt diese Mechaniken gezielt, um die düstere Atmosphäre und das Gefühl von Hilflosigkeit und Bedrohung zu verstärken. Man leidet regelrecht mit und möchte den Jungen um jeden Preis beschützen. Die Hilflosigkeit des Jungen wird nicht nur gezeigt, sondern regelrecht spürbar gemacht. Das ist Teil der Spielerfahrung.

Und genau deshalb fühlt sich Fortschritt nie wie ein verdienter Sieg an, sondern wie schmerzhaft erlitten – durch ständiges Scheitern. Anders als in Vampire Survivors wo Fortschritt gefeiert wird, entsteht er hier ausschließlich durch Try and Error Die.

Inside vermittelt also ständig ein Gefühl von Hilflosigkeit, Verletzlichkeit, Ohnmacht und Ausgeliefertsein.

Es ist also kein Spiel, das Selbstwirksamkeit fördert, sondern eher eines, das sie hinterfragt und dekonstruiert.

Inside ist das genaue Gegenteil von Vampire Survivors.

Was bleibt

Vampire Survivors und Inside zeigen eindrucksvoll, wie unterschiedlich Spielmechaniken wirken können. Inside nimmt Wirkmacht, um Ohnmacht erfahrbar zu machen, während Vampire Survivors einen mit Wirkmacht überflutet, bis sie absurd wird. Kontrolle und Macht werden zum emotionalen Dauerzustand.

Beide Spiele zeigen, wie stark Emotionen durch Mechaniken entstehen – also durch das, was Spieler tun dürfen und nicht dürfen. Beide setzen auf radikal reduzierte Mechaniken, um maximale emotionale Wirkung zu entfalten – jedoch auf gegensätzliche Weise.

Und trotzdem finde ich beide Spiele großartig – Vampire Survivors und Inside. Wie kann das sein, obwohl sie gegensätzlicher kaum sein könnten? Der eine Titel lässt mich alles kontrollieren, der andere nimmt mir jede Kontrolle. Der eine belohnt mich im Sekundentakt, der andere lässt mich scheitern und verzweifeln.

Vielleicht ist es genau dieser Kontrast, der mich so reizt: Dass Spiele mich nicht nur unterhalten, sondern mir zeigen, wie unterschiedlich sich Emotionen durch Mechanik erzeugen lassen. Kein Widerspruch – sondern ein Beweis für die Vielfalt und Ausdruckskraft dieses Mediums.

Und manchmal reicht dafür schon eine einzige Mechanik.

So, hier endet er also. Mein Selbstversuch zu Vampire Survivors und der Frage nach der ominösen Spielmechanik. Eigentlich wollte ich ja nur herausfinden, was es damit auf sich hatte und was Professor Inderst verunsichert und zugleich so fasziniert hat.

Die bestimmte Spielmechanik war recht schnell ausgemacht: „Ausweichen“. Und genau das muss es gewesen sein, was Inderst verunsichert hat. Was ihn an Vampire Survivors so fasziniert hat? Dem bin ich „nachgespürt“ und habe eine leise Ahnung bekommen.

Konnte ja niemand ahnen, dass ausgerechnet dieses Spiel Selbstwirksamkeit so klar demonstriert – also Allmachtfantasie, die Inderst an Spielen so spannend findet. Eine Maschine für das gute Gefühl, alles im Griff zu haben. Kontrolle pur.

Aber genau da droht es kippen. Wenn Macht frei dreht, dreht sie sich leer. Wenn alles gelingt, verliert Gelingen seinen Reiz. Inside zeigt das Gegenstück: beklemmende Ohnmacht.

Zwischen diesen Extremen – Übermacht und Machtlosigkeit – entsteht das Spannungsfeld, in dem Spiele vielleicht ihre größte emotionale Wucht entfalten. Nicht die Kontrolle selbst hat mich gefesselt, sondern der Moment, sie beinahe zu verlieren.

Deshalb werde ich Inside nächste Jahr wieder spielen. Es spielt sich intensiver, da fühle ich mich lebendiger, gerade durch die Verletzlichkeit. Da bin ich Mensch und nicht gottgleiche Maschine.

Unendliche Macht langweilt mich.

So, jetzt habe ich es gesagt!

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle über das Brechen mit Erwartungen schreiben und hatte dabei an Inside und auch an das wunderbare Spiel Braid gedacht, das mit einem bemerkenswerten Plot-Twist überrascht. Aber ich sag´s, wie es ist: Ich habe mich – wie so oft – verzettelt; ich schweife gerne ab und am Ende kommt ein ellenlanger Artikel dabei heraus – genau das wollte ich ja verhindern.

Aber ich kann wohl nicht anders und habe viel mehr über Inside – und am Ende auch mehr als gewollt über Vampire Survivors geschrieben, als gedacht.

Aber vielleicht fallen euch ja solche Spiele ein? Welche Spiele haben euch emotional wirklich bewegt – und warum? Das würde mich wirklich interessieren; schreibt es gerne in die Kommentare!

PS: Vielleicht liest ja sogar Professor Inderst diesen Text – schließlich hat alles mit seiner rätselhaften „bestimmten Spielmechanik“ begonnen. Respekt, falls er bis hierhin durchgehalten hat! Ich frage mich, ob er dem noch immer nachspürt – also dem, was ihn an Vampire Survivors so fasziniert und gepackt hat. Vielleicht erfahren wir es ja hier im Blog. Das würde für Klarheit sorgen – und mich sehr freuen!

Links

- Podcast Business unplugged – Menschen, Unternehmen und Aspekte der Digitalisierung: Prof. Dr. Dr. Rudolf Inderst – Mit 25 Konsolen aktuellen Forschungsfragen auf der Spur #48 (die Stelle mit der Frage: „Was macht für dich ein gutes Spiel aus“ beginnt ab Minute 45:38)

- Playdead’s Inside

- Vampire Survivors (Der Link führt zur Homepage des Entwicklers Poncle und man kann hier direkt kostenlos über den Browser eine Partie spielen, einfach so)

Permalink: https://www.videospielgeschichten.de/zwischen-allmacht-und-ohnmacht-wie-spiele-emotionen-steuern/

Anmelden