Es ist nun an der Zeit, über ein mir zuvor unbekanntes Phänomen zu schreiben. Vielleicht kennt ihr das: Eigentlich seid ihr total genervt, aber ihr schafft es einfach nicht, das Spiel auszumachen. Keine weitere Zeit damit zu vergeuden. Damit abzuschließen. Nun, ich habe ewig darüber nachgedacht, ob ich diesem Spiel noch weitere Aufmerksamkeit schenken will. Aber es verfolgt mich bis heute.

Sehen wir diesen Text daher als eine Art Therapie an. Schreiben soll ja bekanntlich helfen. Aber ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen – schließlich könnt ihr es sicherlich kaum erwarten zu erfahren, worum es hier eigentlich geht. Also – tatatatam –, das Spiel, das ich meine, ist …

Ni no Kuni – Der Fluch der Weißen Königin

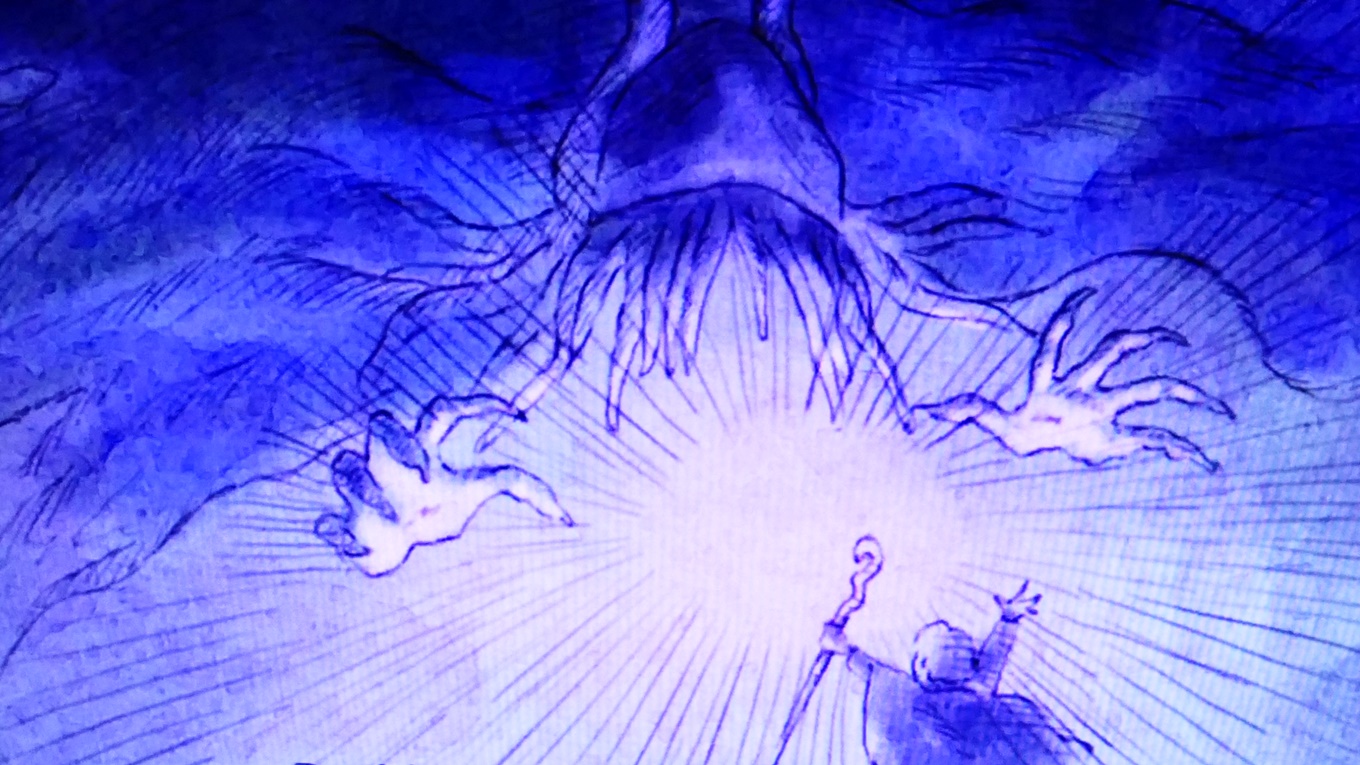

Vielleicht fragt ihr euch jetzt: Wie ist es möglich, ein so schönes Spiel nicht zu mögen? Oder so etwas in der Art. Tatsächlich ist meine Beziehung zu diesem Spiel „kompliziert“, denn eigentlich finde ich es graphisch wirklich schön. Immerhin ist dieses Spiel in Zusammenarbeit mit dem Studio Ghibli entstanden und ich bin ein großer Ghibli-Fan. Ghibli schafft es immer wieder, eine emotional-ästhetische Atmosphäre zu schaffen, die berührt und in Erinnerung bleibt. Ich verbinde mit diesem Namen große Emotionen und große Themen, die in dieser Kombination großartig sein können.

Das trifft auch auf „Ni no Kuni“ zu. Bereits zu Beginn wird man mit Tragik konfrontiert: Die Mutter des Jungen Oliver, den wir im Spiel steuern, stirbt an einem Herzanfall. Um sie zu retten, wechselt Oliver in eine Parallelwelt, in der er treue Gefährten findet und sich mit ihnen dem Bösen stellt, darunter Shadar. Zusammen erleben sie Abenteuer und retten die Bewohner dieser Welt – und das ist wohl die schönste Botschaft in diesem Spiel: Oliver hilft ihnen, indem er ihre Herzen „repariert“. Mit seinen Zauberkräften entzieht er denjenigen die Gefühle (Mut, Hoffnung etc.), die sie im Überfluss haben, und gibt sie an diejenigen weiter, die sie dringend benötigen.

Während Oliver die Welt rettet, wird er von der Weißen Königin Kassiopeia beobachtet. Bis zum finalen Kampf ist es aber Shadar, der Oliver und allen anderen – auch den Spielenden – das Leben schwer macht. Immer wieder muss Oliver gegen verfluchte Gegner kämpfen, die nach einem erfolgreich gemeisterten Kampf geheilt sind und sich als friedliche Bewohner entpuppen. Da Olivers Welt und die Parallelwelt verknüpft sind, muss er immer mal wieder zwischen den Welten wechseln und die Seelenverwandten der verfluchten Bewohner ausfindig machen, einen bestimmten Gegenstand überbringen o. Ä.

Kommen wir zur Sache!

So weit so gut – die Story ist bewegend, wenn auch sehr textlastig. So erscheinen beispielsweise die Dialoge, die zwischen Oliver und seinen Freunden Esther, Sven und Drippy stattfinden, ausschweifend und lang, sodass man den Eindruck bekommt, einen „interaktiven Roman“ zu lesen. Während ich anfangs noch ganz bei der Sache war, kam bald die Ungeduld und ich klickte die Dialoge nur noch genervt weg. Natürlich ist eine gut erzählte Story ein Qualitätskriterium für ein gutes Spiel, aber das Gameplay sollte nicht so weit in den Hintergrund geraten, dass man beim Spielen vergisst, dass es ein Spiel ist. Wenn ich einfach nur einen Roman lesen möchte, greife ich zu einem Buch.

Und damit wären wir bei dem, was mich wirklich, wirklich genervt hat: Die Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und nervtötender, aufdringlicher Musik, die währenddessen abgespielt wird. Man stelle sich das so vor: Eigentlich will man einfach nur eine Quest erledigen und während man unterwegs ist, greifen irgendwelche (kleinen) Monster an. Am Anfang ist das zur Übung gar nicht so schlimm, aber später, nachdem man die Kampfmusik unzählige Male gehört hat, und eigentlich nur von A nach B kommen will, ist das gar nicht mehr so spaßig. Vor allem, weil es bestimmte (schwache) Monster gibt, die immer angreifen, egal wie hochgelevelt man ist. Das heißt: Man verliert nur Zeit.

Sehr viel Zeit nimmt übrigens auch das Füttern und Leveln der kleinen Monster (Familiars) ein, die Oliver und seine Freunde begleiten und im Kampf zur Seite stehen. Die Animationen, die beim Füttern gezeigt werden, sind lang und monoton, sodass es zu einem langwierigen Akt wird, die Süßigkeiten (Schokolade, Kuchen, Eis etc.) an die Monster zu verfüttern. Danach sind sie aber wenigstens zufriedengestellt und gestärkt für die nächsten Kämpfe, bis sie wieder Hunger bekommen. (Ja, Süßigkeiten machen stark! Hier ist der Beweis!)

Verflucht!

Ich muss nun zum Ende kommen. Die vielen Zeilen rund um dieses Spiel haben mich bereits einige Nerven gekostet, auch wenn ich zugeben muss, dass es gut getan hat, sie endlich aufs Papier gebracht zu haben. So gesehen hat die Therapie funktioniert. Wäre da nicht ein Haken … Das Spiel schwirrt noch immer in meinem Kopf herum. Und eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, wie ich manchmal denke: Die Storyworld ist magisch, die Figuren liebenswert, die Botschaft berührend – und sobald ich die Musik höre (nicht die Kampfmusik, natürlich), kommen doch einige schöne Erinnerungen hoch. Vor allem das Ende, ja, das Ende… Allein dafür hat es sich gelohnt, dranzubleiben. Wenn ich so darüber nachdenke, ist „Ni no Kuni“ doch gar nicht so schlecht. Nein, ganz und gar nicht …

Habt ihr auch schon einmal ein Spiel gespielt, das euch genervt und zugleich nicht losgelassen hat? Habt ihr es zuende gespielt oder doch abgebrochen? Wann ist bei euch der Punkt erreicht, an dem ihr ein Spiel unbeendet verbannt?

Schreibe einen Kommentar