Aufschwung Ost reiht sich für mich ein in eine Serie von interessanten und komplexen Aufbau- oder Wirtschaftssimulationen. Für mich war es das vierte oder fünfte Spiel, das ich intensiv gespielt habe, nachdem mich Titel wie SimCity, Civilization und Railroad Tycoon geprägt hatten. Vorab sei gesagt, dass mich das Drumherum wesentlich stärker fasziniert als das Spiel selber. Deshalb auch die ausführliche Einleitung.

Es begann in den 1980ern

Hey, Deutsche Einheit! Was könnte cooler sein, als DAS Ereignis, das den Übergang von den 1980ern zu den 1990ern markiert?

Meine Kindheit begann in nennenswertem Umfang erst Mitte der 1980er. Damals war Deutschland noch geteilt, ein unüberwindlicher Zaun teilte das Land von der Ostseeküste im Norden bis hinunter ins heutige (großzügig interpretiert) Vierländereck Hessen-Thüringen-Bayern-Tschechien im Süden (Tschechien war damals noch Teil der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik oder ČSSR). Wir lebten in der Nähe von Kassel, nahe am sogenannten „Zonenrandgebiet“.

„Zone“ – So nannten wir damals alles, was jenseits des Zaunes lag und sich bis zur Sowjetunion erstreckte. Auf den Schulkarten oft genug nur grau schraffierte Ungewissheit, sagenumwobenes Fremdland und die Menschen und Staaten, die uns nebulös als „böse Kommunisten“ vorgestellt wurden.

An den Wochenenden fuhr man schon mal ins Grenzgebiet rund um den Meißner zum „Grenze gucken“. Rückblickend reichlich zynisch, damals aber unfreiwillige Realität und die einzige Chance für greifbare Eindrücke vom „Drüben“.

Allerdings war ich in der privilegierten Position, schon vor der Wende „den Osten“ zu sehen. Ich erinnere mich unter anderem an eine Reise nach Leipzig mit meinem Vater, der 1985 geschäftliche Besprechungen dort hatte, und an das Hotel Merkur, in dem im Aufzug für die ersten fünf Stockwerke keine Tasten da waren. „Da sitzt ‚Horch&Guck‘, die Stasi“, erklärte mein Vater mir damals. Verstanden habe ich das erst viel später. Viel prägender war für mich der Eindruck maroder Infrastruktur, schlechter Straßen, schiefer Bahngleise und allgegenwärtigen Braunkohlerauches.

Dann kam 1989

1989 war Einiges im Gange, verbunden mit Ungewissheit und dem vagen Gefühl der Veränderung. Davon habe ich als 11-Jähriger natürlich nicht wirklich etwas wahrgenommen. Dafür was das alles zu unscharf und irreal.

Außerdem hatte ich sicher anderes im Kopf.

Als im November dann die Grenze geöffnet wurde, hieß das vor allem eines: Raus in den unwirtlichen nordhessischen Winter und schauen, wo sich denn die Lücken auftun würden. Bei uns in der Nähe von Wanfried, inoffizieller und nun bald offener Grenzübergang mitten im Wald jenseits von Eschwege. Etliche Menschen auf beiden Seiten warteten auf das, was kommen mochte. Grenzer beider Seiten beäugten sich argwöhnisch, bis per Feldtelefon die Order kam:

„Schlagbaum hoch!“

Die Grenzer schauten sich noch eine Weile unsicher an, dann ein zögerlicher Handschlag. Die Anderen waren da wesentlich euphorischer bei der Sache. Eine irgendwie unwirkliche, surreale Situation. Besonders aufregend muss das für die Familien gewesen sein, die seinerzeit durch die deutsch-deutsche Grenze von ihren Nachbarn getrennt oder sogar geteilt wurden, wie bei uns in der Region z. B. zwischen Bad Sooden-Allendorf im Westen und Sickenberg oder Wahlhausen im Osten. Und natürlich ähnliche Begebenheiten in Berlin, das für uns aber ganz weit weg war.

Die Grenze war offen, fast 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und 28 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer.

Einfach so.

Der Osten. Unendliche Weiten.

Nicht ganz. Wohl aber ein bisher Unbekanntes Land, das es zu erforschen und zu erleben galt.

An vieles aus diesen Tagen habe ich keine echte eigene Erinnerung. Vielmehr blieb das, was ich mir im Nachhinein konstruiert und von anderen, älteren Zeitzeugen erfahren habe.

Wohl erinnere ich mich aber an die Zeit nach der Grenzöffnung und der lang ersehnten Wiedervereinigung. Unsere Ausfahrten nach Thüringen und Sachsen. (Weiter sind wir seinerzeit nicht gleich vorgedrungen)

An seltsam vertraute und doch fremdartige Städte mit ihrer unverkennbaren Melange aus braunkohlerauchgeschwängerter Luft und Dunstwolken des guten „33er Minol“, und reichlich sanierungsbedürftigen Straßen und Häusern. Jena, Erfurt, Eisenach, Leipzig, Dresden – und vor allem großartige, gastfreundliche Menschen, die wir allerorten kennenlernen durften.

Überall, wo in jenen Tagen eine Kerze im Fenster stand, durfte man klingeln oder klopfen, und mit den Bewohnern den hausgemachten Kuchen nebst Kaffee teilen. Zu Feiertagen besuchte man sich mit Delegationen vom Posaunenchor, verschiedener Parteien oder Sportvereine, aß und trank zusammen und genoss Lokalkolorit.

Im Gegenzug machten sich viele Wagemutige in kurios und irgendwie furchtbar zerbrechlich anmutenden Fahrzeugen (ja, Trabis) auf den Weg gen Westen, trotzten drohenden Achsbrüchen und anderen Fährnissen, nur um endlich und vor allem selbstbestimmt die für sie neuen und bisher unerreichbaren Bundesländer zu erkunden.

Die ersten Jahre sind in meiner Erinnerung geprägt von freundlichen und unendlich hilfsbereiten Menschen, kuriosen Situationen und einer großartigen Aufbruchsstimmung.

Außerdem lernten wir eine Menge über die ostdeutsche Infrastruktur, die für uns zum Teil völlig unverständlich war – „Wie, es gibt keine Beschleunigungsspur?!“ – und oft auch Fachleute vor große Aufgaben stellte.

Es mussten die vom Staat offenbar bewusst gefälschten Karten korrigiert und alle Straßen neu vermessen werden. Die weitere Infrastruktur war wenigstens unbekannt, oft auch marode und vernachlässigt. Und, was meinen späteren Beruf als Elektrotechnikingenieur berührt, es musste auch das ostdeutsche Stromnetz irgendwie mit dem Westdeutschen verbunden werden, eine große Erweiterung für das spätere Europäische Verbundnetz geschaltet werden, ohne alles aus der Bahn zu werfen.

Das alles stellte sich in der Praxis als viel komplizierter dar, als man anfangs gedacht hatte.

Also begann die neue alte Bundesrepublik ein Mammutprogramm unter dem Namen

„Aufschwung Ost“

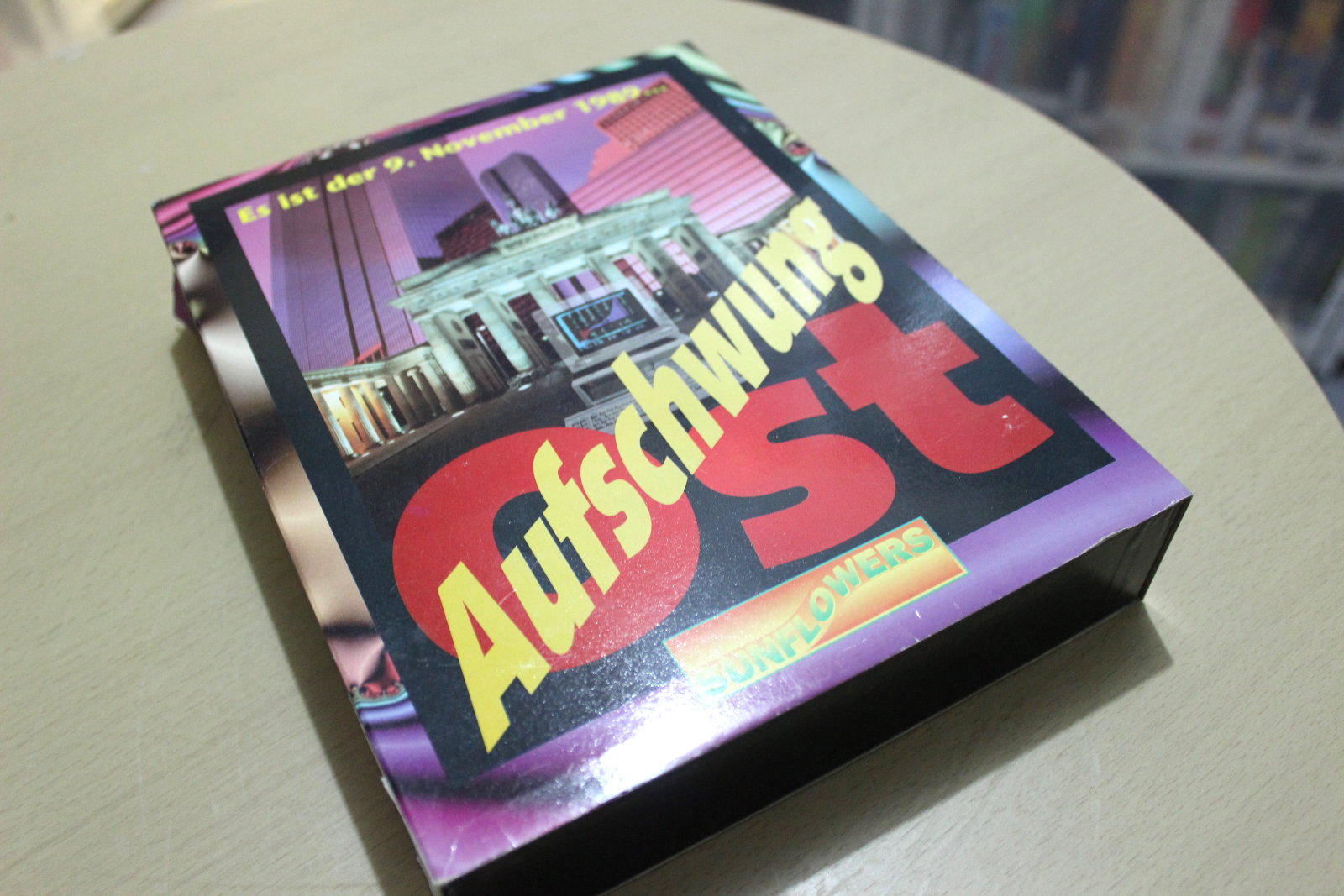

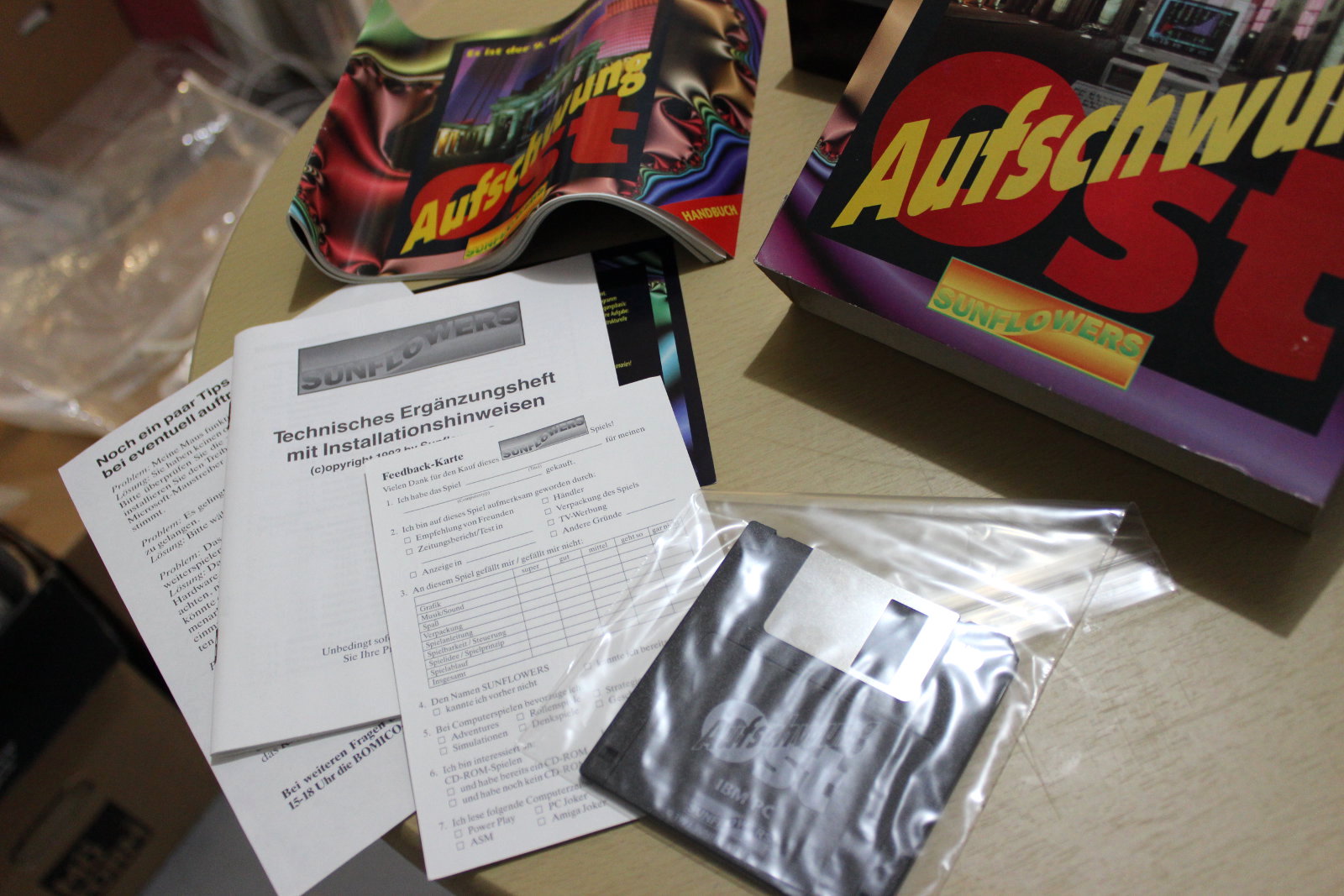

Und genau dieses Setting greift das gleichnamige Spiel von Sunflowers, das 1993 für Amiga und PC erschien, auf. (Aufschwung Ost Deluxe erschien offenbar um 1995). Die Grenze ist offen, Ost und West an den Splitterkanten verbunden. Nun müssen die Teile wieder sauber zusammengefügt werden.

Das Spiel beginnt mit einem raschen Überblick über die Geschichte der Teilung Deutschlands und der politischen Entwicklungen, die letztlich zur Wiedervereinigung geführt haben.

Alles beginnt beim Sieg der Alliierten 1945, fortgeführt über die Entstehung der DDR und den Aufstieg der SED. Dann der Mauerbau 1961, weiter über Kennedy und Kohl bis hin zum Durchbruch – im wahrsten Sinne des Wortes – in Berlin 1989.

Die Grenze ist offen, der Wiederaufbau nach 40 Jahren Sozialismus kann beginnen.

Aufschwung Ost kennt keinen Sandbox-Modus, sondern entwickelt sich von 7 verschiedenen Szenarien aus. Das Einsteigerszenario dürfte den besten Überblick über das Spiel geben.

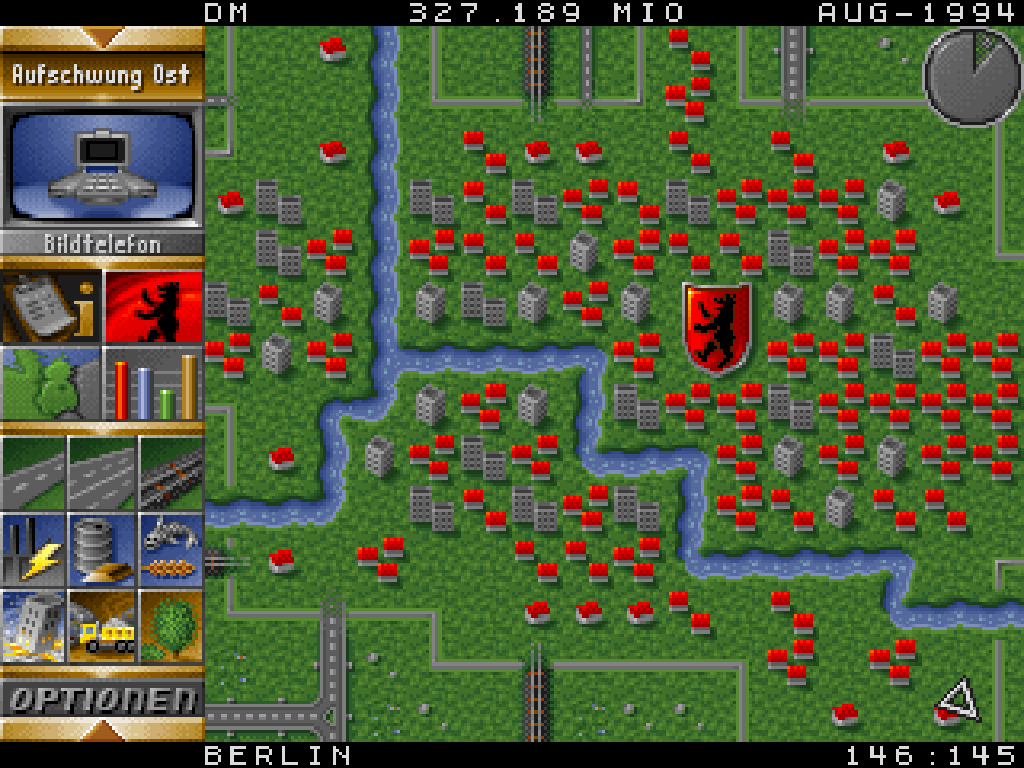

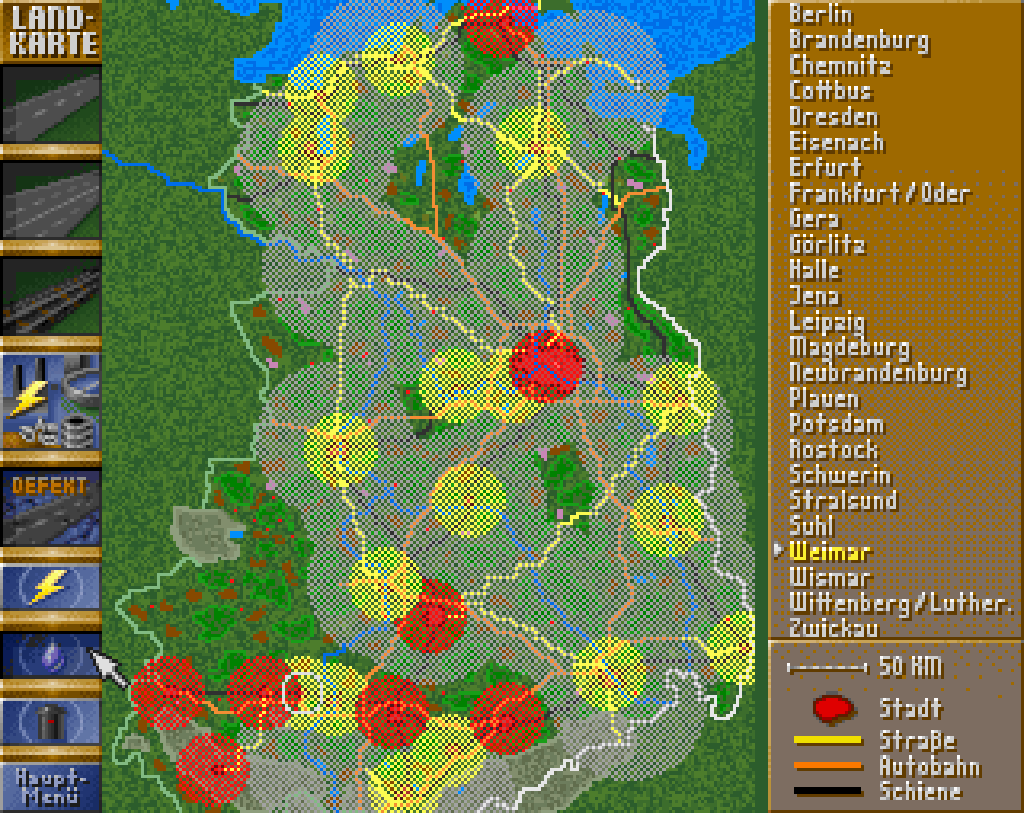

Der Einstieg in das eigentliche Spiel erfolgt mit Blick auf Berlin in der mittleren Zoomstufe, die wohl am ehesten an Railroad Tycoon erinnert. Von hier aus direkt erst mal der Klick auf die Deutschlandkarte, die sich klar auf die neuen Bundesländer konzentriert.

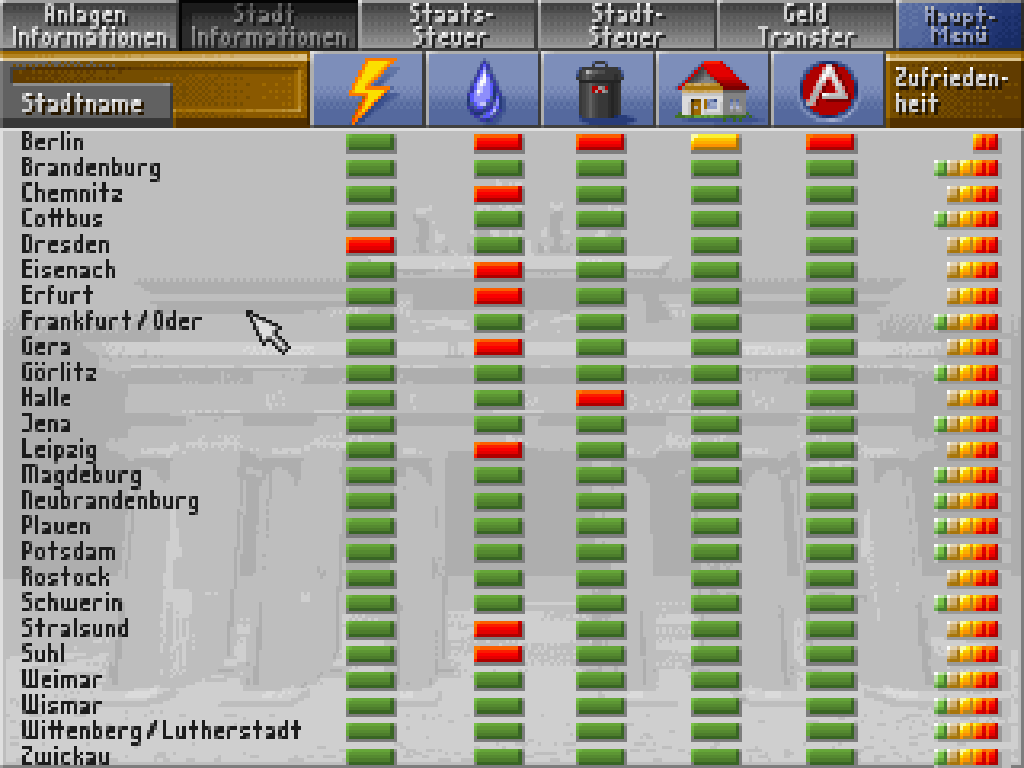

Hier erkennt man dann auch die akuten Problemstellen: Blinkende Punkte signalisieren, wo Straßen löchrig, Eisenbahnverbindungen unterbrochen oder Umweltschäden zu sanieren sind. Die Anzeige für Strom, Wasser und Müllentsorgung zeigen, wo neue Infrastruktur nötig ist. Alles, was erforderlich ist, um die Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen.

Diese Ebene der Instandsetzung erfolgt wieder in der mittleren Zoomstufe. Hier können Verkehrswege repariert oder komplett neu verlegt werden, übrigens auch um die sporadisch eintrudelnden Aufträge zu erledigen.

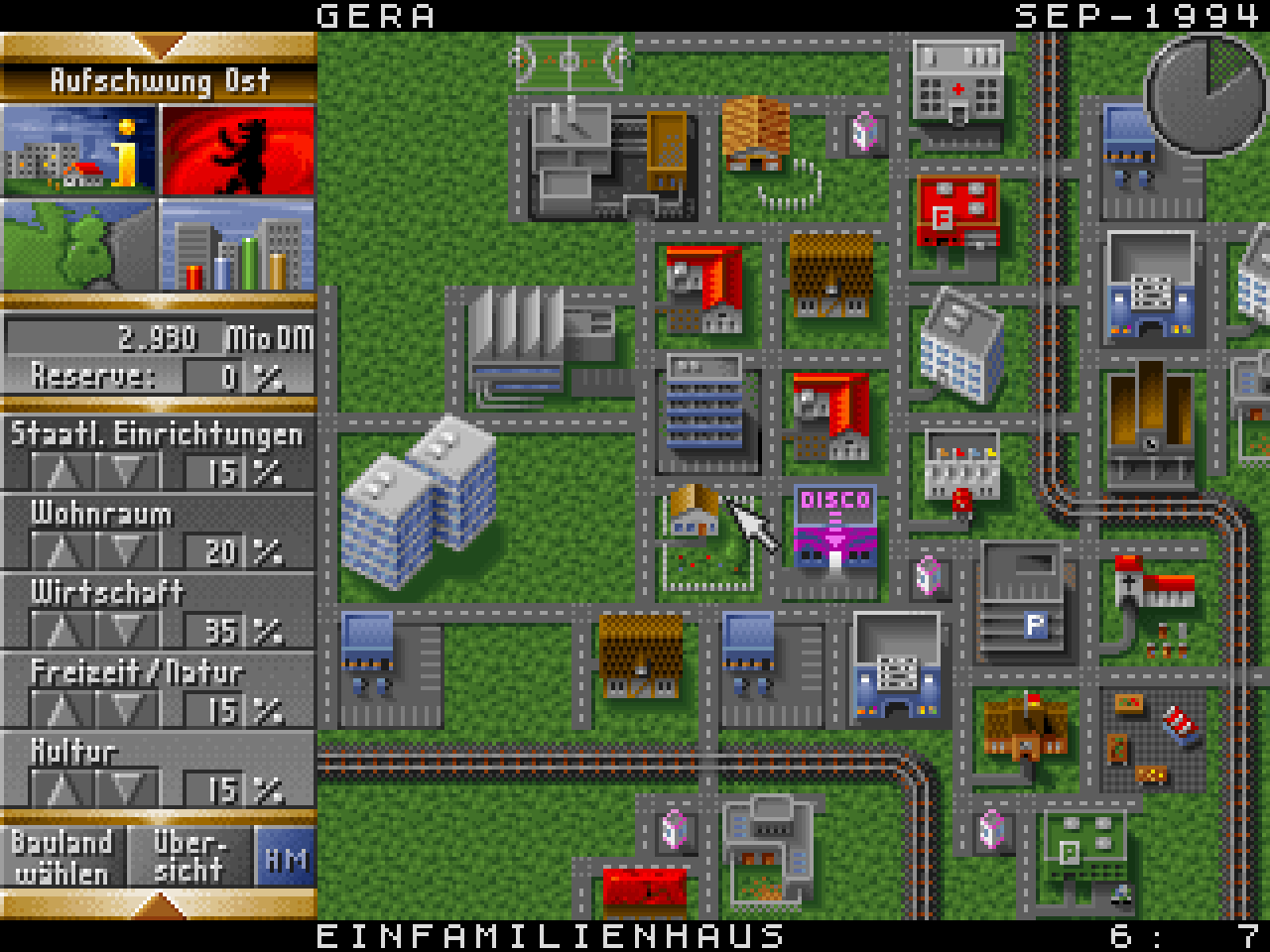

Natürlich ist die eher makroökonomische Korrektur nur eine Seite der Medaille. Die Städte an sich haben natürlich auch ihre Sorgen. Fehlender Wohnraum, hohe Arbeitslosigkeit und steigende Kriminalität werden angemahnt, oft sogar per Videotelefonat von Beratern der Polizei oder anderer Behörden. Dann hilft es nur, die Stadt aus der Nähe anzuschauen. Wer sich hier an SimCity erinnert fühlt, liegt sicher nicht falsch. Nach ähnlichem Muster gilt es hier, den Sorgen der Bürger gezielt mit den richtigen Gebäuden zu begegnen. Polizeistationen, Krankenhäuser, Unis, Büro- und Wohngebäude – Hier tobt sich dann das Mikromanagement aus. 25 Städte können auf diese Weise in den grünen Bereich gebracht werden, auch wenn man sicher mit den Städten anfängt, die in ihrer Statistik rote Flecken aufweisen.

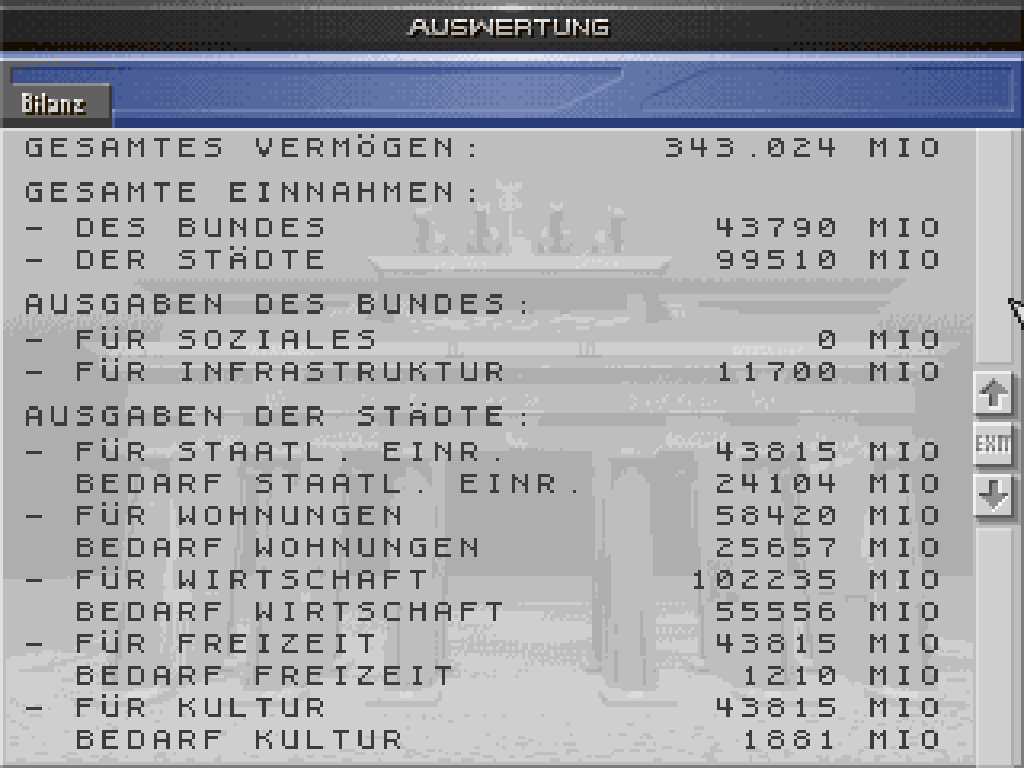

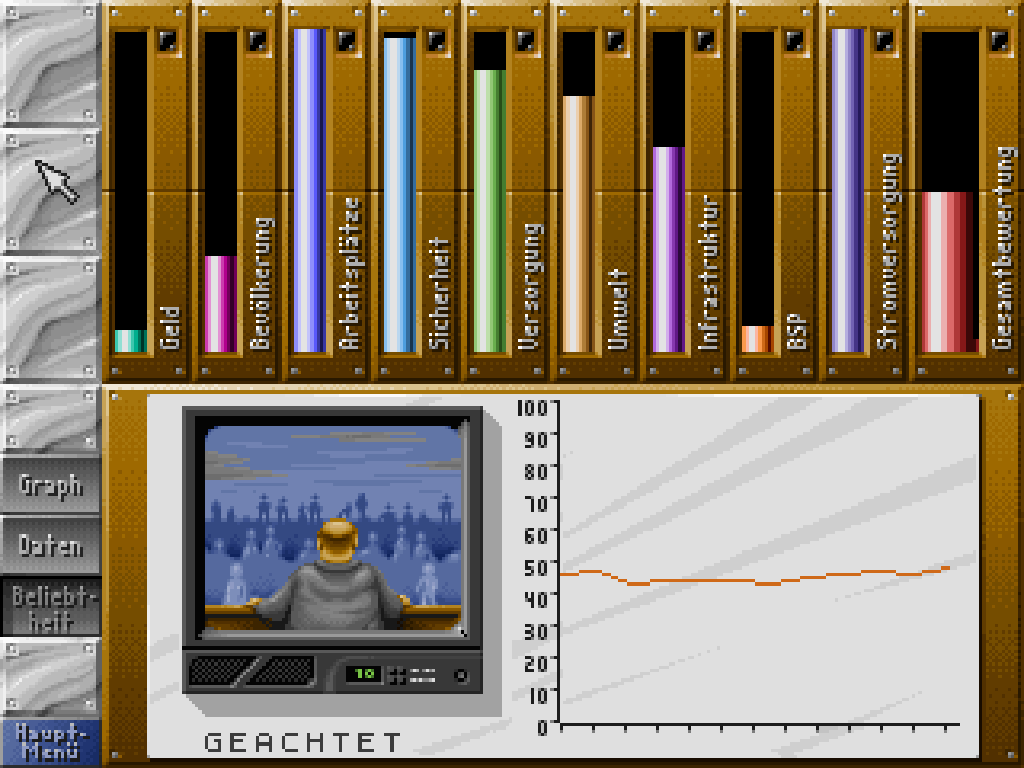

Mit dem Geld (natürlich der Deutschen Mark, wie in dem Setting auch nicht anders zu erwarten) muss gehaushaltet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt einmal auf Bundesebene durch Steuersätze und Infrastrukturausgaben (natürlich inklusive der schon bei SimCity gefürchteten Möglichkeit zur Reduktion der Instandhaltungskosten unter Inkaufnahme der daraus folgenden Kosten für den Wiederaufbau), auf Stadtebene durch Verteilung auf die Sektoren und Ausbau der Gebäude. Alles bezogen auf die verschiedenen Ressorts und Budgets, und immer in Abwägung zwischen Langfristentwicklung des Landes und Wählerstimmengewinnung mit Kurzfristfokus.

Interessant dabei ist übrigens, dass natürlich im Sinne des Bundeshaushaltes auch nach Bodenschätzen gesucht werden kann, die dann gefördert und verarbeitet werden. Und bei der Infrastruktur gilt es wieder einmal, auch wichtige Entscheidungen zu treffen: Bleiben wir bei der zuverlässigen und bewährten Kraftwerkstechnik? Oder überwiegt das grüne Gewissen und wir bauen Solar- und Windenergie aus? Und was machen wir mit den Ostseefischern? Und natürlich möchten die Bürger die neu gewonnene Reisefreiheit auch ausnutzen und sich auf Autobahnen und Eisenbahnstrecken durchs Land bewegen. Wo Bedarf ist, erfährt man durch gesonderte Aufträge oder lotet die Lücken auf der Übersichtskarte aus.

Natürlich wird der Spieler als Staatsoberhaupt auch regelmäßig bewertet. Neben den Bürgerbedürfnissen spielt auch die Beliebtheit eine große Rolle. Schließlich will man ja auch wiedergewählt werden, oder?

So arbeitet man sich denn durch die Infrastruktur der sechs Bundesländer, um immer weiter in Stand zu setzen, zu modernisieren oder neu zu erschaffen, was die Bürger benötigen.

Offen gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, wie das Gewinnszenario aussieht. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich damals überhaupt bis zum Ende gespielt habe oder schon vorher abgebrochen habe. Beim Wiederspielen kam ich definitiv nicht bis zur Auflösung. Nach zwei, drei Stunden war für mich Schluss.

Vielleicht kann einer der Leser diese Wissenslücke mit eigenen Erfahrungen füllen.

Warum habe ich nicht weitergespielt?

Das hat verschiedene Gründe. Das Spiel an sich ist einwandfrei gut gemacht. Informationen sind da, wo sie hingehören, das Interface muss sich vor bekannteren oder jüngeren Spielen nicht verstecken.

Gegen das Spiel sprechen für mich zwei Aspekte, von denen der erste subjektiv ausschlaggebend war.

Zum einen habe ich mich zu weit vom Genre „Aufbausimulation“ entfernt. Irgendwann wird es für mich mühsam, und ich mag mich nicht zum Weiterspielen zwingen. Deshalb kenne ich auch das Ende bzw. die Auflösung der meisten Aufbausimulationen nicht. (Außer bei Civilization, also dem ersten Teil der Civ-Serie, die leider nie wieder so gut war. Aber das ist eine völlig andere Geschichte).

Zum anderen ist die Grafikdarstellung meiner Meinung nach im Großen und Ganzen eher mäßig gealtert. Die damals zeitgemäße Auflösung macht es für heutige Augen vergleichsweise schwer, den Überblick über die Lage im Land zu behalten. Es gibt nur drei verschiedene Zoomstufen, die dann auch völlig unterschiedliche Informationen darstellen.

Fazit

„Das Szenario Wiedervereinigung ist nicht mehr so brandaktuell, wie es Anfang der 1990er war. Und für die, die diese Zeit nicht miterlebt haben, erschließt sich die Faszination dieses großartigen Vorhabens vielleicht nicht. Dennoch greift Aufschwung Ost die damalige Aufbruchsstimmung durchaus auf und ermöglicht es dem Spieler, sich einmal selbst an dieser Herkulesaufgabe zu versuchen und dabei zu vergleichen, welche Ergebnisse die reale Umsetzung durch mehrere Bundesregierungen zeigte. Aufschwung Ost ist als Wirtschaftssimulation handwerklich hervorragend gemacht und trotz der altertümlich anmutenden Grafik für Genre-Liebhaber und Geschichtsinteressierte auf jeden Fall einen Blick wert.“

Die folgenden Bilder wurden vom Computerspielemuseum in Berlin zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Schreibe einen Kommentar