Es kommt alles wieder: VR und Hardware-Upgrades, „Expansions” à la PS4 Pro und XBox Scorpio. Schon beginnt man sich im einsamen Lichtschein des Mondes an die Zeiten des Amigas und seine Turbokarten zu erinnern. Eine Retro-Spektive voller Mega-Hertz.

Der moderne Computerbesitzer kann mit seinem Gerät viele bunte Pixel gelassen in Echtzeit und in Millionen von Farben umherwirbeln. Austauschbare Grafikkarten und Speicherchips erlauben jedem, die Leistungsfähigkeit des persönlichen Rechners zu personalisieren – ein sprichwörtlicher „Personal Computer”, wie er ursprünglich von IBM als modulares Arbeitsgerät ersonnen war. Heimcomputer gaben sich im Gegensatz häuslich.

Heimcomputer wurden für exakt definierte Zielgruppen entworfen. Je größer des Portemonnaie, umso beeindruckender die in Stein gemeisselten Leistungsdaten: soviel Farben hier, dieses RAM dort, vielleicht auch ein paar Mhz, die Mega-Hertz, die Maßeinheit der Taktfrequenz und damit der Rechengeschwindigkeit des Rechners. Der Schwerpunkt bei den Heimcomputern lag nämlich nicht, wenn man auf das eine oder andere antike Inserat blickt, auf Rechenleistung sondern der vermeintlich flüssigen Bewegung möglichst vieler Objekte auf dem Computerschirm. Diese Technologie machte die noch recht rechenschwachen Heimcomputer überhaupt erst erschwinglich.

Die vielen Arkadespiele mit ihren bunten Figuren hatten überdies selbstverständlich Referenzcharakter und ein Heimcomputer könnte einen Teil dieser Magie nach Hause transferieren. Im Gegensatz zu den Arkadespielen jedoch, die sich gemütlich auf die eigene für das spezielle Spielerlebnis entwickelte Hardware verließen, waren Heimcomputer für den geneigten, fürsorglichen Besitzer durchaus erweiterbar.

Expansion-Slots öffneten mehr RAM, mehr Basic-Funktionen und allerlei nützlichem „Backup“-Werkzeug Tür und Tor, aber deren Verbreitung war derart gering, es lohnte sich nicht, für nicht standardisierte Zusatzhardware zu entwickeln – man hatte ja den Heimcomputer ohnehin schon am Markt verteilt.

Mitte der 1980er erschienen der Spectrum 128K und der Commodore 128, aufgebohrte Varianten ihrer 48/64K Vorgänger mit sichtlich mehr RAM, Sonderfunktionen wie einen vollwertigen CP/M-Modus und – was im Marketing gar nicht besonders hervorgehoben wurde – größerer Rechenleistung. Der C128 war im nativen Modus doppelt so schnell wie ein C64. Programmierlegende Andrew Braybrook ließ vorbildhaft seine Spiele Paradroid, Uridium und Alleykat die Mehrleistung dynamisch erkennen und zusätzliche Merkmale freischalten wie schnelleres Scrolling oder mehr Spielstufen. Die Musical-Adaptation Rocky Horror Picture Show von CRL erfuhr gar mehr Musiktitel und Spielszenen in seiner C128-Edition. Aber während der größere Commodore die Läden hütete, erfreute sich der stärkere „Speccy“ im Heimatland Großbritannien großer Beliebtheit, sodass Entwickler wie das einst allgegenwärtige Ocean Software standardmäßig 128K-Mutationen seiner Spiele verkaufte – mit Erfolg.

Das 1988 veröffentlichte Where Time Stood Still schenkte stolzen Spectrum 128K Besitzern eine Jules Vernes-verwandte isometrische Fantasiegeschichte über eine in den Himalayas abgestürzte Forschergruppe, die sich in einem entlegenen Tal Dinosaurieren und Kannibalen ausgesetzt sieht. Neben einer interaktiven Landschaft verblüfft das Spiel mit künstlicher Intelligenz: dank 128K kann es schon mal passieren, dass sich ein Party-Mitglied angsichts drohender Gefahr eigenständig auf dem weitläufigen Areal aus dem Staub macht. Mit einem „mehr“ an Technik wuchs also der Spielerealismus durch eine unmittelbare Vermittlung von Inhalten, die früher nur durch Bildschirmtexte umschrieben wurden. Entwickler wollten ihre Kreativität spürbar entfesseln.

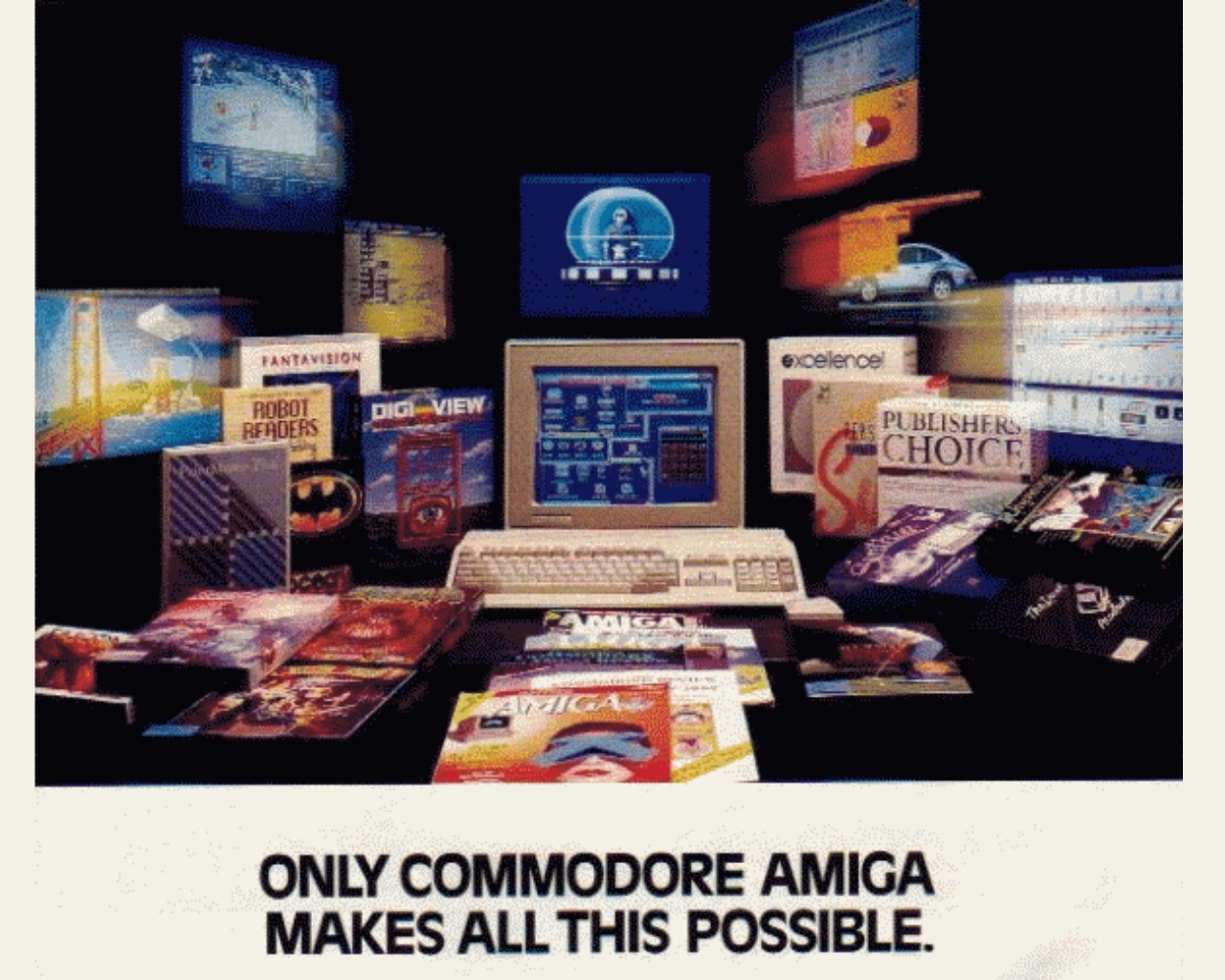

Mit Erfolg war auch Commodores Amiga 500 gesegnet, der lang ersehnte „echte” 16 Bit-Nachfolger zum C64. 1987 leutete Commodores neueste „Freundin” mit einem sichtlich gemäßigten Preiszettel die historische Amiga-Ära in Europa ein. Von 4096 Farben gleichzeitig bis 512MB RAM und moderner Motorola 68000er Architektur war der Amiga 500 das Gerät der Zukunft. Bei der ganzen Euphorie ging natürlich die Erweiterbarkeit gänzlich unter.

Jeder Amiga-Besitzer kennt eine geheimnisvolle Luke am Boden des Geräts, die „Trap Door”, wo eine Speichererweiterung mehr oder weniger einfach eingesetzt werden konnte – und auch musste, denn Entwickler und die neuen 16 Bit-Spieldesigns, die erstmals mehrer Spielgenres in einem zusammenhängenden Spielerlebnis vereinten, verlangten nach großzügigen RAM-Reserven. Da Commodore selbst diese RAM-Erweiterung immer als standarisiertes Add-On konzipiert und fleißig beworben hatte, war die Nachfrage und Wettbewerb aber im Vergleich zu den nischigen Erweiterungssets der 8-Bitter groß, sodass der Preis stehts akzeptabel und die Marktdurchdringung für Softwarefirmen interessant blieben. Entwickler konnten sich auf entsprechende RAM-Unterstützung unter den Amiga-Usern verlassen. Der großzügigere Expansionsport an der linken Seite des Gehäuses fristete hingegen ein Schattendasein.

86 Pole der Leistung

Direkt an die Hauptplatine des Amiga 500 konnten über den 86-poligen Expansion Slot Festplatten, Speichererweiterungen, Prozessoren und Fließkomma-Einheiten angedockt werden. Die schier endlosen Möglichkeiten ließen den A500 erst recht zeitlos wirken. Einen Strich durch die Rechnung machte aber das etablierte Heimcomputerverständnis. Es widersprach jeder Logik, ein Haushaltsgerät nachträglich um meist ein Vielfaches des Neukaufpreises aufzubessern; von der Investition abgesehen kam es dem Eingeständnis einer Fehlentscheidung gleich, den wohlüberlegten Kauf noch einmal aufbessern zu müssen. Das Geschäft war also gelaufen.

Commodores Marketing hatte derart erfolgreich die Leistungsfähigkeit des Amigas beworben, dass in der Nachkaufphase keinerlei Inspirationen aufkamen. Die zweite Diskettenstation und das bereits erwähnte RAM Pack waren hier die Ausnahme, verlangten die Spiele und Programme selbst ächzend nach einem weiteren Datenlaufwerk oder 1MB – beides Standards. Ohne ging hier also nicht, während Commodore sich nie durchringen konnte, die Vorteile von großzügigen Erweiterungen massenwirksam zu veranschaulichen. Die „Trap Door” wurde also zur Falle.

Commodores heimlich angestrebte Einführung neuer Heimcomputermodelle war konträr zur Bewerbung grenzenloser Erweiterbarkeit. Der Amiga 500 wurde sprichwörtlich klein gehalten und als endliches Gerät immer mehr dem drohenden VGA-Karten- und Soundblaster-Boom der späten 80er ausgesetzt. Dass Commodore nicht mit einem schnelleren Amiga mit mehr Farben und Standard-HD sondern einem abgespeckten A500 mit Single-Speed CD-ROM reagierte, steht auf einem anderen Blatt und kann in Kenntnis der Commodore-Firmengeschichte unter Eigenverschulden verbucht werden. Mitgerissen hatte die fatale Ausweichtaktik der Heimcomputer-verwöhnten Commodore Manager die Spiele- und Hardwareentwickler.

Marktferne Innovation in die Insolvenz

Software konnte und sollte auf dem A500 leistungsfähiger werden. Auch wenn sich ein Rainbow Arts, Thalion oder Graftgold mit Turrican, Lionheart und Uridium 2 den Amiga fantastisch ausnutzten, die Festplattenspeicher-intensiven Abenteuerspiele von Sierra und LucasArts und die in 256 Farbstufen schraffierten Horizonte diverser Flugsimulatoren warfen auf MS-DOS Systemen ihre Schatten voraus. Auch Genies wie Andrew Braybrook konnten eine bestimmte Plattform in ihrer Grundausstattung nur soweit durch Optimierungen ausreizen wie einst den C64. Hardwareerweiterungen waren unausweichlich geworden.

Als Commodores gänzlich mißlungener Innovationsversuch CDTV den Massenmarkt belastete, waren findige Dritt-Hersteller mit spannenden Erweiterungsangeboten beschäftigt. Commodores fragwürdige Ausrichtung hatte attraktive Nischen geschaffen, die von zusätzlichem RAM bis hochwertigste Combo-Lösungen reichte. Das nötige Budget vorausgesetzt konnte einem Amiga 500 die Geschwindigkeit eines 486 33Mhz entlockt werden: Ein Indiana Jones and the Fate of Atlantis spielte sich plötzlich auf dem A500 genauso flüssig wie auf einem PC-System, Festplatte vorausgesetzt. Und dann noch dieses wunderbare RAM, das den Amiga so angenehm grenzenlos auskleidete – nicht auszumalen, wie es weiter gegangen wäre, hätte Commodore wie mit der zweiten Floppy Drive und dem bequemen 512KB RAM-Modul den Massenmarkt durchdringen wollen. Dies wäre auch der Anreiz gewesen für Softwareentwickler, bewusst über die Ab-Werk Spezifikationen des Amigas hinaus zu designen.

Kartenspiele: Turbo ist Trumpf

Hier drei Beispiele von vier mutigen Herstellern, die ob der Ohnmacht Commodores auszogen, den getreuen Amiga-Besitzer einen Hauch von Zukunft zu spendieren.

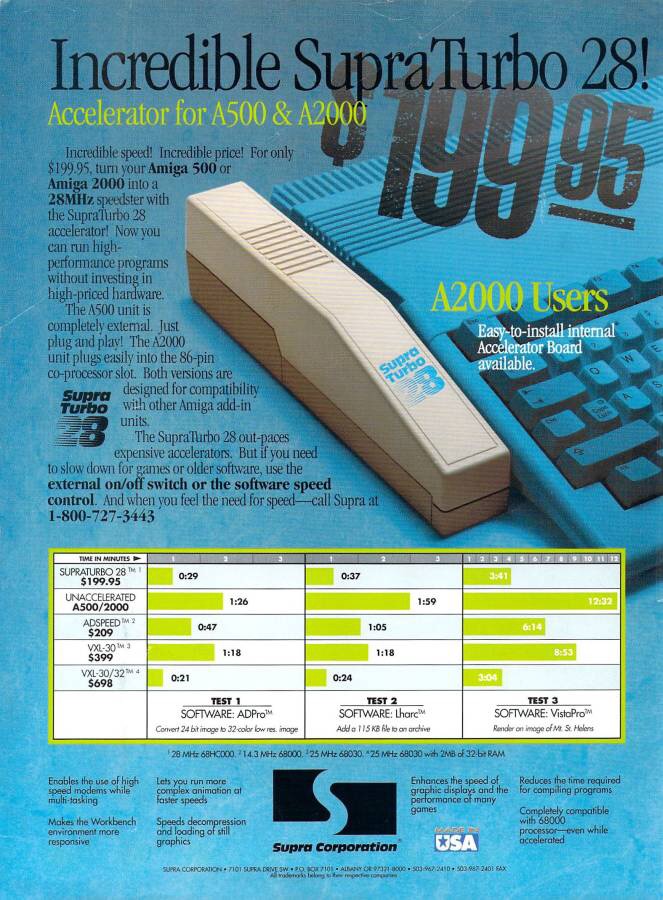

SupraTurbo 28

Einfach anstecken und Vorteile genießen wirbt die bescheiden benannte SupraCompany in einem Inserat, das stolz die Geschwindikeitssteigerung gegenüber Konkurrenzprodukten darstellt. Für nur USD 199,- konnte man, so das Werbematerial, die spürbar teureren Konkurrenten bequem hinter sich lassen, einzig ein 68030er mit 2MB RAM zusätzlich, betankt mit fast USD 700,-, fuhr der SupraTurbo davon.

GVP A530

Der Klassiker unter den Turbokarten. Richtig gut kommt die in fetten Lettern auf dem Gehäuse angebrachte Zahl 40. Mit Ehrfurcht nähert man sich dem derart geadelten Amiga 500, kann den Komfort aus 4MB zusätzlichen RAM und 68030er-Beschleunigung nicht fassen. Die 120MB-große Festplatte begleitet Indiana Jones spielend auf seiner einst 12-Disketten starken Reise nach Atlantis, aus einer Hand, sozusagen. Kenner gönnten sich auch hier mitunter einen zusätzlichen Fließkommaprozessor (FPU, Floating Point Unit), was sich bei rechenintensiven Produktivprogrammen wie Deluxe Paint lohnen sollte.

M-Tec 68020/30

Als bereits die ersten Zelte der Amiga-Dritthersteller in die Taschen der Computergeschichte gepackt wurden, wollte es die Firma M-Tec noch einmal wissen. Ausgestattet mit einer Motorola 68020 oder 68030, mit oder ohne Fließkommaprozessor, brachte die M-Tec Erweiterung neben mehr Geschwindigkeit auch bis zu 4MB dem darbenden Amiga-Besitzer. Mit DM 399,- war man als Einsteiger dabei, Sparefrohs leistete sich gönnerhaft die maximale Ausbaustufe.

Turbo-Mehrwert

Was brachte denn einem diese Fülle an möglichen Amiga-Beschleunigern? Bereits wurde hier das eine oder andere Programm erwähnt, es lohnt sich jedoch ein beispielhafter Blick auf drei Programme, die sich so richtig wohl fühlten in den Armen einer Turbokarte.

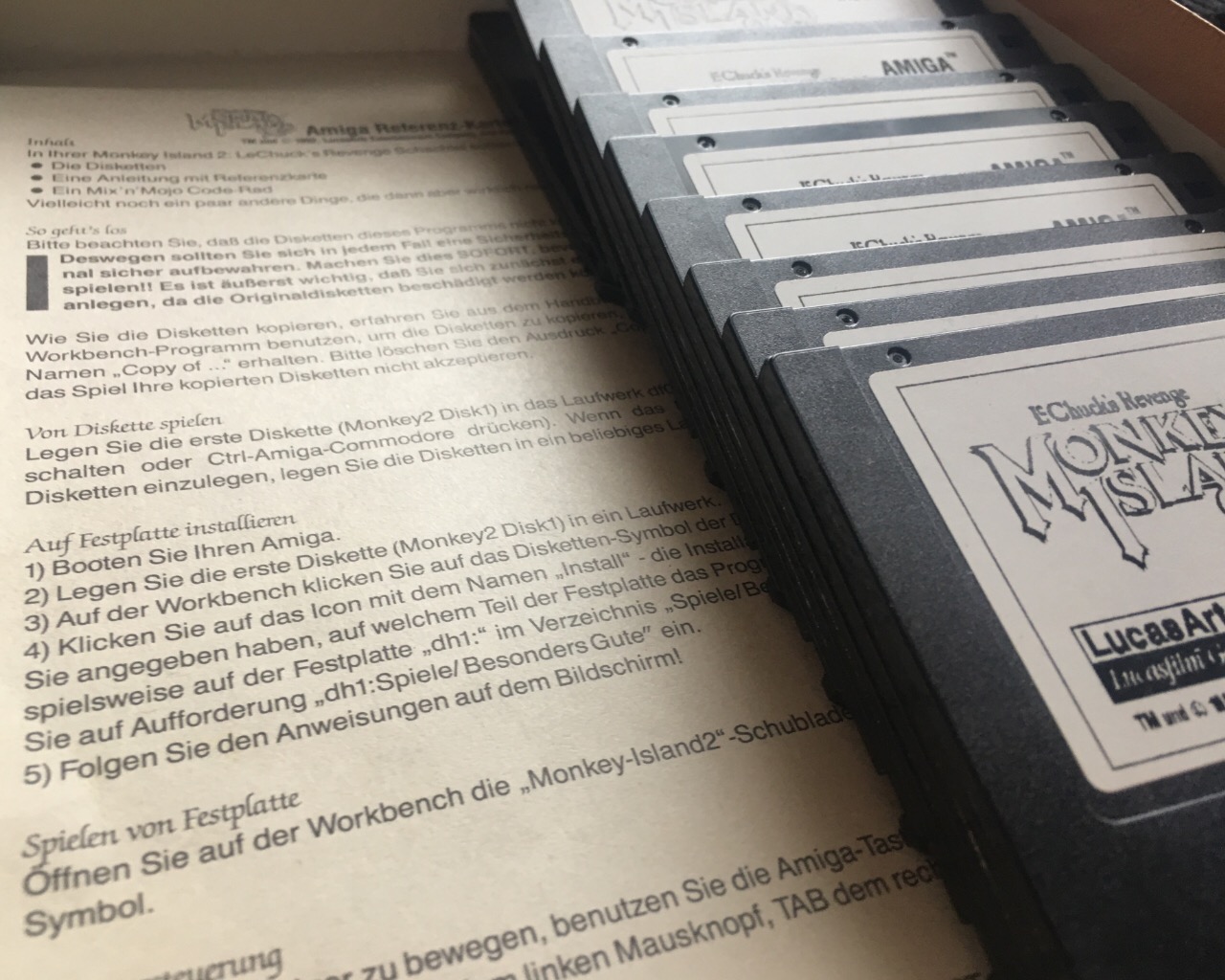

Monkey Island 2: Le Chuck’s Revenge

Der Nachfolger zu Ron Gilberts zelebrierten The Secret of Monkey Island war größer, bunter und schöner. Die oppulente Präsentation kostete der Amiga-Fassung die feine durchgehende musikalische Begleitung und dem Spieler Nerven: so wurde beispielsweise beim Betreten des Friedhofs auf Scabb Island stets zum Diskettenwechsel aufgerufen, der Spielfluß dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Turbokartenspieler gönnten sich die gelungene Amiga-Umsetzung in voller Blüte, fanden sich wohl im endlich wahrnehmbaren, erbaulichen Flow, den Gilbert der Spielergemeinschaft schenken wollte.

Wing Commander

Im Sepember 1992 lachte den Power Play-Leser ein ganzseitiges Inserat an, Chris Roberts‘ Wing Commander sei endlich für den Amiga verfügbar. Im Dezember darauf stand sie da, die große schwarze Schachtel im Regal beim Händler. 700 öS und eine Busfahrt später wurde ausgepackt, installiert und gestaunt: Welch‘ ein Stolz, Origins Weltraumhetz tatsächlich auf dem Amiga spielen zu können. Der Spielverlauf war flüssig, die Ladezeiten gering, der Speicher prall gefüllt mit Animationshäppchen.

Vielleicht ein wenig unfair waren angesichts der technischen Komplexität Wing Commanders diverse Kritiken. Die Fachpresse verpasste die letzte Gelegenheit, Turbokarten als sinnvolle, lohnende Investition zu beschreiben. Stattdessen erntete der Amiga Häme als überalterte Plattform und was gibt es schlimmeres, als dass einem sein Lieblingsmedium den Geltungsnutzen des geliebten Amigas nimmt?

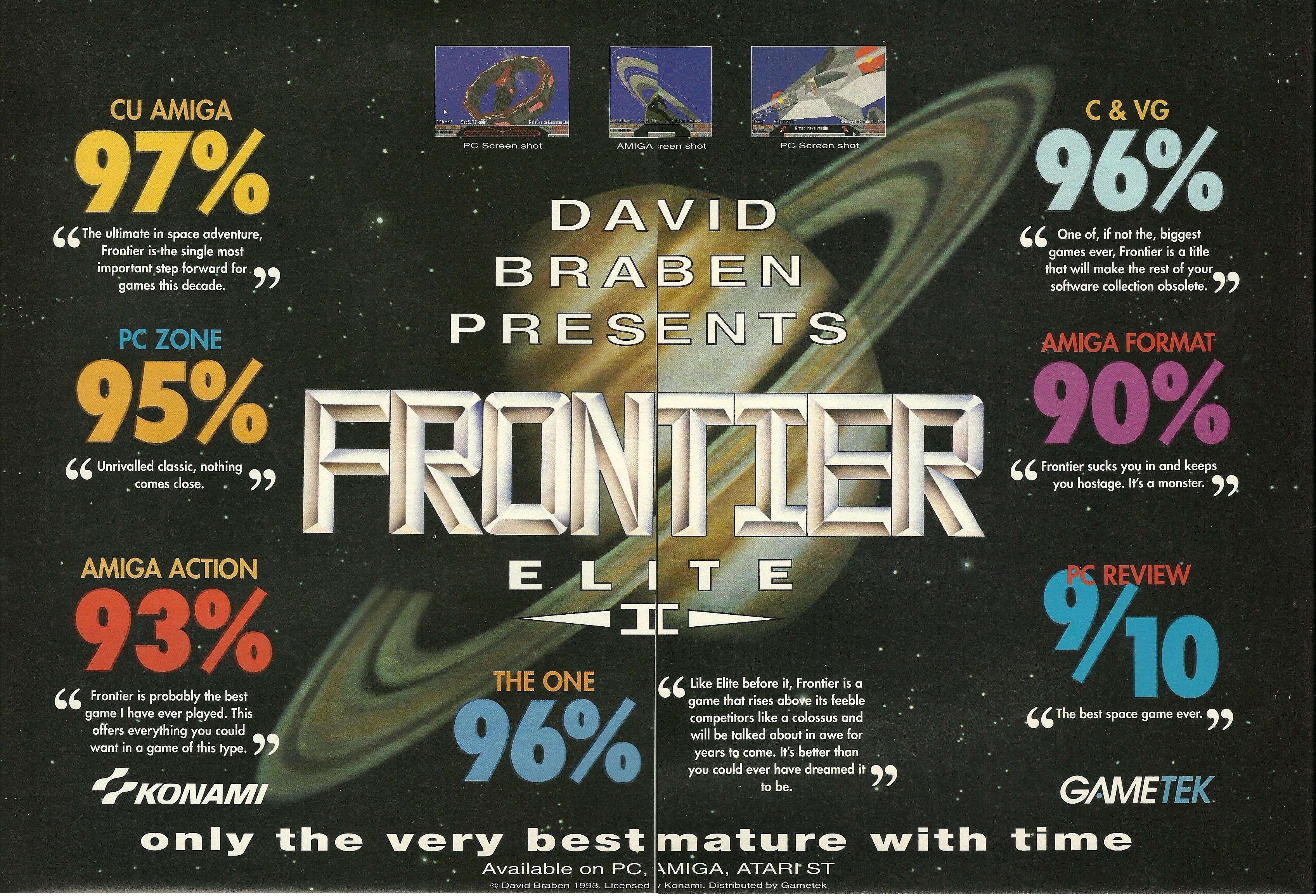

Frontier: ELITE 2

Neun Jahre nach dem Original-ELITE gab David Braben der Welt im Alleingang ohne früheren Programmierpartner Ian Bell das Spiel Frontier. Ausgefüllte Vektorgrafik, Planeten, Atmosphären und aberwitzig viele Planetensysteme füllten die Freizeit und den Speicher des Ur-Amigas sportlich aus. Nebst unpraktischem Diskettenwechseln war es die Gemütlichkeit der Grafikdarstellung, die den Zahn der Zeit mit Bedacht und Geduld in den 1084er setzten.

Turbokarten-Piloten konnten sich erwartungsgemäß glücklich schätzen, denn Frontier entfaltete sich erst mit passendere Rechenleistung und zog auch den Amiga-Besitzer in den Bann. Den Amiga-Besitzer, der bereits so einsam war, dass seine Freude über ein flüssiges Frontier-Erlebnis am Rechner seiner Träume in den Weiten des Computermarktes ungehört verhallte.

Richtig aber zu spät entwickelte Kannibalisierung

Der Computermarkt befand sich Anfang der 90er im Mhz-Rausch. Knallig, bunt und blinkend prahlten Hersteller mit zweistelligen Zahlen, von denen der 1985 präsentierte Amiga nicht einmal träumen konnte. Darunter auch der (wirklich herausragende) Amiga 1200. Sofort verkomplizierte ein Überangebot den A500 Nutzer.

Der Amiga 1200 war 1992 the thing to own, hands down. Die Commodore-Führung verkomplizierte aber diese klare Darstellung mit einem Optionswirrwarr, während intel munter lockte. A1200 war toll. Irgendwie.

A1200 war nicht nur schneller sondern auch bunter.

Seiner Zeit voraus, der Zukunft hinten nach

Ein intensives Studium der Amiga Spielpackungen offenbart letzte Erinnerungen an die intensive, kurzlebige Erweiterungs- und Upgrade-Ära des A500. Die Worte „Turbokarten werden unterstützt” oder „Festplatteninstallation möglich” waren Boten einer nie erreichten, unerforschten Zukunft, da PC-Komplettsysteme (VGA, HD) und entsprechende Titel (Wing Commander 2, Strike Commander…) von der anderen Straßenseite den 16 Bit-User herüberwinkten. Denn auch die größte Loyalität zerbröckelt, wenn die Nischenlösung Kosten verursacht, mit der eine wesentlich nützlichere, nachhaltige Lösung erworben werden kann. Ob nun Auflösungen von 1024×768 Pixel, 16 Audiokanäle oder von 33 bis 66 Mhz, der Amiga war überwältigt.

Der Amiga-User hatte Hoffnung. 4096 Farben und so. Dann kam…ach…

Eine Träne für den Commodore Amiga: Danke für 7 Mhz Glückseligkeit.

Schreibe einen Kommentar