Als die letzte Kugel verschossen ist, die letzte Explosion verpufft und die letzte Cutscene über den Bildschirm flimmert, lasse ich den Controller auf den Couchtisch gleiten und reibe mir die müden Augen. Das war also „Uncharted“, dieses legendäre „Uncharted“, von dem alle seit Jahren erzählen.

Als 2016 der vierte Teil der Reihe veröffentlicht wurde, hatte ich mir im Rahmen eines Sonderangebots im PlayStation-Network die ersten drei Teile als Paket gekauft. Ich war neugierig, was es mit diesem Mythos auf sich hat, der aus irgendwelchen (zeitlichen) Gründen an mir vorübergegangen ist.

Jetzt, wo ich den ersten Teil der Serie durchgespielt habe, fühle ich mich seltsam leer – und bin enttäuscht.

Das war alles?

Ein „Tomb Raider“ in schick, okay.

Aber das Gameplay, die Spielmechaniken … alles das fühlte sich so furchtbar simpel und plump an.

Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als durch Schlauchlevels zu laufen. Ab und an wurde der Spaziergang von einigen Gegnern unterbrochen. Also habe ich mich immer von Deckung zu Deckung bewegt und wie vor fast zwanzig Jahren bei der Moorhuhnjagd am PC aus ebenjener Deckung heraus die Gegnerschaft vom Bildschirm geballert.

Dann ging es weiter durch den Schlauchlevel, vielleicht mal eine Hüpfpassage, vielleicht mal ein Schalterrätsel, vielleicht mal einen Umweg klettern. Und wenn mein Alter Ego aufgrund meiner Ungeschicktheit oder zu dichtem Beschuss das Zeitliche segnet, kommt der Respawn genau vor der kritischen Stelle, an der ich gescheitert bin.

Wobei: Nichts gegen Schlauchlevel – die hab ich schon in „Starwing“ auf dem Super Nintendo gemocht, und zu Open-World-Titeln habe ich grundsätzlich eher eine ablehnende Meinung. Das ist aber ein anderes Thema.

Rumlaufen.

Klettern.

Deckung suchen.

Ballern.

Go to Rumlaufen.

Das ist alles. Das hat 1997 schon „Tomb Raider“ geschafft – also warum der Hype und die Rekordwertungen um diesen Titel?

Wichtige Punkte sammelt das Spiel auf einer anderen Ebene. „Uncharted“ schafft es, mit seiner Grafikengine Zwischensequenzen auf den Bildschirm zu zaubern, die von der Inszenierung her absolut filmreif sind. Die ganze Geschichte um den Abenteurer auf Schatzjagd mitsamt seiner Nebenprotagonisten wird zwischen den Passagen, bei denen man Deckung sucht und schießt und klettert, mit einer beeindruckenden cineastischen Wucht weitererzählt, die mitsamt professioneller Synchronsprecher schnell die immersive Kraft eines klassischen Spielfilms entwickelt. Und dieser Teil von „Uncharted“ funktioniert großartig. Vielleicht kommt daher der ungebrochen gute Ruf der Reihe, denn es ist für mich nicht davon auszugehen, dass am grundlegenden Spielkonzept in den Nachfolgetiteln großartig etwas geändert wurde. (Nach der Erfahrung mit dem ersten Teil habe ich die Nachfolger auch gar nicht mehr gespielt.)

Die Erfahrung mit „Uncharted“ hat mich neugierig gemacht. Mit Computer- und Videospielen bin ich in den 1990er Jahren aufgewachsen, das Super Nintendo war fester Bestandteil meiner Kindheit, später kam ein PC mit den ersten First-Person-Shootern und Strategiespielen hinzu.

Meine Aufmerksamkeit fiel nach „Uncharted“ auf den Titel „Heavy Rain“, allenthalben hoch gelobt für die Story und den Handlungsverlauf. Es geht um Ethan Mars, einen Architekten, dessen Sohn entführt wird. Der Entführer stellt Mars vor fünf Aufgaben, die er bewältigen muss, um die Liebe zu seinem Sohn zu beweisen und diesen dadurch wiederzufinden. Mit jeder erfolgreich bewältigten Aufgabe bekommt der Vater mehr Informationen, die sich am Ende zum Aufenthaltsort des entführten Kindes zusammenfügen sollen. Klingt doch grundsätzlich prima.

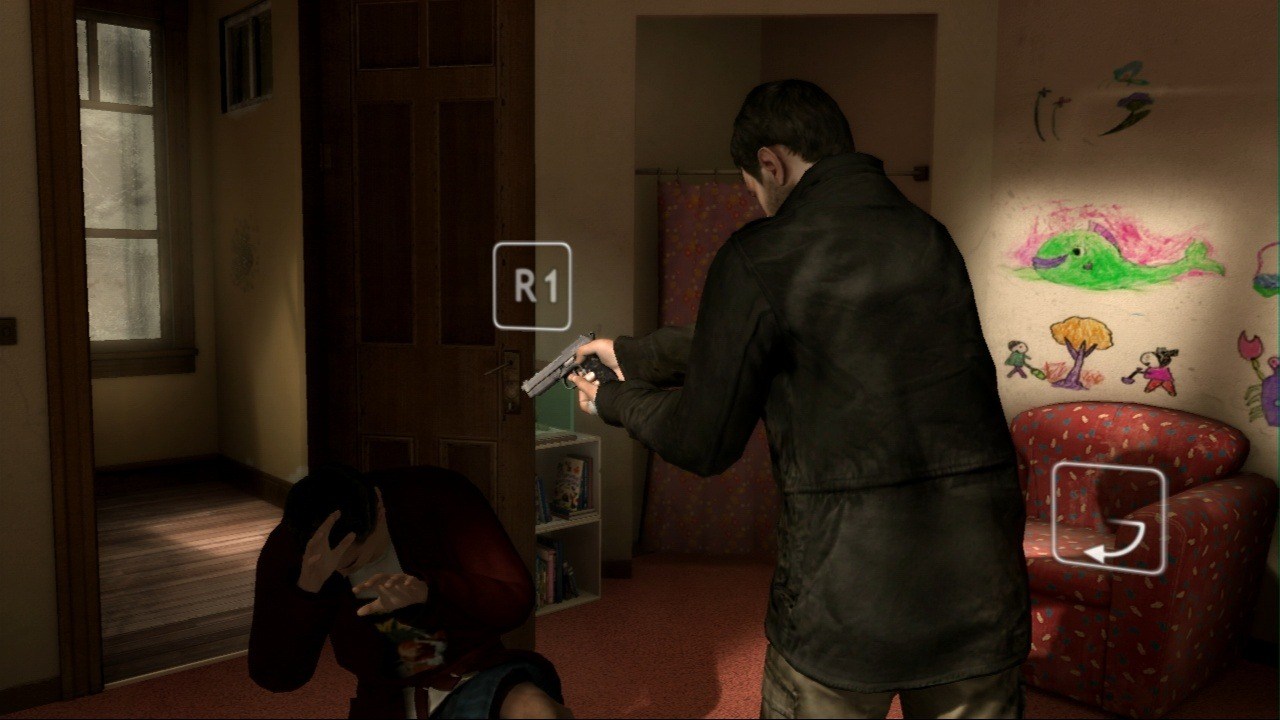

Doch gab es bei „Uncharted“ wenigstens noch Interaktion in Form des Zielscheiben-Schießens, verkommt der Spieler bei „Heavy Rain“ fast zum reinen Knöpfchendrücker. Das Spiel schickt ihn von Zwischensequenz zu Zwischensequenz, ja, die Atmosphäre, die Spannung, die Charaktere, das ist alles ganz großartig und steht für sich. Absolut filmreif. Aber was hat der Spieler überhaupt zu tun? Er bewegt sich durch die Gegend und ist lediglich damit beschäftigt, eine Aktion auszulösen – bestenfalls eine Aktion von mehreren. Er kann Ethan Mars per Knopfdruck hinsetzen und ihn wieder aus dem Stuhl aufstehen lassen, und wenn Mars durch einen Bahnhof läuft, kann der Spieler ihm per Feuerknopf vorgeben, ob er sich weiter auf die Suche nach Schließfächern machen oder seiner Platzangst nachgeben und den Bahnhof verlassen soll. Oder es gilt per Knopfdruck simple Entscheidungen zwischen „Ja“ und „Nein“ zu treffen, die dann den Spielverlauf beeinflussen sollen.

Dieses Prinzip zieht sich immer weiter. Das eigentliche Gameplay, die Spielmechanik, ist kaum mehr als ein Vehikel, um einen sicherlich hervorragend inszenierten und emotional berührenden Film abzuspielen. Die Interaktivität hat nur den Zweck einer versuchten Immersion, der Spieler soll in das Spielgeschehen hineingezogen werden und so eine erweiterte Erfahrung gegenüber dem Konsum eines Filmes machen. Einen auch nur minimal aktiven Spieler hofft man emotional viel besser abholen zu können als einen passiven. Früher wechselten sich reine Gameplay-Sequenzen, bei denen tatsächlich noch gespielt wurde, mit Cutscenes ab, heute integriert man die Steuerung in die cineastische Inszenierung. Es hat in dieser Hinsicht also eine komplette Verschiebung des Schwerpunktes stattgefunden, der Fokus liegt heute stark auf dem Erzählen von Geschichten.

Dieses Phänomen treiben andere Titel auf die Spitze. „Tales From The Borderlands“ von der bekannten Spieleschmiede Telltale läuft als Comicfilm ab, in dem sich die Interaktion des Spielers auf zweierlei beschränkt: Dialogzeilen weiterdrücken und aller Naselang mal eine aus vier Entscheidungsmöglichkeiten wählen.

Mehr nicht. Es gibt noch nicht einmal ein konkretes Spielziel. Der Spieler wird auf die Couch gesetzt und nur noch dazu benutzt, auf „Weiter“ oder eine Variation von „Weiter“ zu klicken. Noch nicht einmal die Spielfigur muss bewegt werden, das macht alles das Spiel selbst.

Ähnlich sieht es mit dem Spiel zur Serie „The Walking Dead“ aus. Hier führe ich Dialog um Dialog und habe nicht mehr zu tun, als ständig eine aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Je nach Antwort soll sich der Spielverlauf dann auch immer weiter entwickeln.

Gerade einige Telltale-Spiele erinnern stark an die sogenannten Spielbücher aus den 1980er Jahren. Spielbücher waren in teilweise mehrere hundert nummerierte Abschnitte unterteilt. Der Leser begann bei Abschnitt 1 und wurde am Ende dieses Abschnitts vor eine Wahl gestellt. Je nach seiner Entscheidung wurde bei einem anderen Abschnitt fortgefahren, der dem Leser dann erneut eine Wahlmöglichkeit eröffnete. Dieses Prinzip wurde solange durchgezogen, bis der Leser bestenfalls den letzten Abschnitt des Buchs erreicht und somit ein positives Ende herbeigeführt hatte. Eine Vielzahl anderer Entscheidungen führte aber zu Abschnitten, die ein Scheitern des Protagonisten zur Folge hatten. Noch heute sind diese Spielbücher populär, eine sehr bekannte Reihe mit dem Titel „1000 Gefahren“ von Fabian Lenk umfasst knapp 20 Einzeltitel.

Es scheint so, als würde die Industrie uns Spieler geradewegs wieder in die Zeit der Spielbücher zurückschieben, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt vor einem Bildschirm sitzen und unsere Auswahl mit einem Knöpfchendruck treffen. Zu lesen haben wir trotzdem ein bisschen, und wir müssen uns nicht durch Texte wühlen, sondern bekommen abschnittsweise passend Filmsequenzen serviert. Dieses Phänomen fängt mit „Uncharted“ an und eskaliert in den Telltale-Spielen komplett.

Teilweise leiden komplette Genre unter dieser Entwicklung. Das Segment der First-Person-Shooter (in Deutschland unter dem furchtbaren Begriff „Egoshooter“ populär) hat in den letzten Jahren eine Entwicklung zur Benutzerfreundlichkeit durchgemacht, die erfahrene Shooterspieler entsetzt. Wo man vor 20 Jahren noch ohne große Debatten einfach in die Spielwelt geworfen wurde, geht heute nichts ohne ellenlange Unterbrechungen: Tutorials, Einführungsmissionen, permanente Unterbrechungen durch Hinweise und Spieltipps. Bereits 2011 nahmen die Spieler mit der grandiosen Satire „If Quake was done today“ diese Entwicklung aufs Korn.

2017 ist aus dieser Satire Realität geworden. First-Person-Shooter-Spieler ärgern sich heute über im Raum schwebende Pfeile, die den Weg anzeigen – geh einfach geradeaus. Es gibt keine Schlüssel zu suchen oder Schalter zu betätigen, kaum noch klassische Labyrinthkarten. Es gibt auch nicht die Notwendigkeit, taktisch agieren zu müssen, wenn die Energie des Alter Egos fast aufgebraucht ist – permanenter sich automatisch erholender Energiebalken sei Dank. Waffen hat man auch schon alle – die laden auch automatisch nach.

Das ist alles ein teils extremer Fokus auf eine Geschichte, auf eine Story, für die das Gameplay nur Vehikel ist – oder notwendiges Übel. Doch es gab Zeiten, da war es umgekehrt, da mussten Programmierer die Spielerschaft mit Gameplay überzeugen.

Es ist vielleicht schon viel zu lange her, da lag jedem Spiel eine mehr oder weniger umfassende Spielanleitung bei. Die informierte den Käufer über grundlegende Steuerungselemente, Bedienungshinweise und strickte um das Geschehen vielleicht noch ein wenig Story drumherum. Dann wurde man als Spieler einfach in die virtuelle Welt ausgesetzt, ausgestattet mit nichts als dem, was die dünne Anleitung verraten hat, und war gezwungen, sich alles andere selbst anzueignen. Welcher Gegner ist wie verwundbar, welches Item funktioniert wo am besten – und so weiter. Und das zu Zeiten, in denen das Internet noch nicht oder nur rudimentär existierte. Kein YouTube hießt auch: keine Let’s Plays, keine Walkthroughs, keine Videos mit Erläuterungen zum Tricksen, Schummeln, Cheaten.

Nur der Spieler, das Spiel und das Eingabegerät.

Selbst bei simplen 8-Bit-Spielen, die nur ein paar Kilobyte groß waren, war der Spieler gezwungen, sich den Titel komplett selbst zu erschließen. Es gab keine großflächige Hilfe, es gab nichts, was einen ans Händchen nahm. Entweder man hatte Glück und das Spiel hatte eine angenehme Lernkurve oder man hatte Pech (und das war gefühlt eher der Fall) und es ging sofort rücksichtslos zur Sache. Doch diese Erfahrung, diese Art, ein Spiel anzugehen, hat geprägt. Positiv geprägt. Wer damals gespielt hat, hat gelernt, sich in ein Spiel reinzubeißen (wenn er davon überzeugt war), wer das Spiel dann am Ende sogar gemeistert hat, hat eine Art ultimatives Höchstgefühl verspürt.

Viele LucasArts-Adventures ließen uns mitunter tagelang ratlos vor dem Monitor zurück, weil da immer diese eine Stelle war, wo es kein Weiterkommen gab. Und irgendwann fiel der Groschen, zwar pfennigweise, aber er fiel. Es gab keinen Knopf, um alle relevanten Gegenstände auf dem Bildschirm auffällig leuchten zu lassen. Es gab keine Ingame-Hilfe, die den nächsten Schritt angegeben hat. Es gab das Inventar, mehr oder weniger klare Hinweise der Charaktere in der Spielwelt und den eigenen Verstand, der mitunter ganz schön quer denken musste.

ID Software hat den Spieler relativ unvorbereitet ins kalte Wasser von „Quake“ geworfen – dass es schöne Dinge gibt wie Rocketjumps und sonstige Finessen, wurde dem Spieler weder durch die Anleitung noch sonst irgendwie erklärt. Irgendwie fand man es zufällig raus oder bekam es erzählt.

Capcom ließ uns an „Mega Man“ auf dem NES verzweifeln – Quicksave? Um Gottes Willen. Entweder du schaffst es oder du bist raus. Also beiß dich durch.

Diese unschätzbaren Erfahrungen des Durchbeißens, Immer-wieder-Versuchens, dieses permanente Aufstehen nach dem ungezähltem Scheitern sind Aspekte, die den Spielern der heutigen Zeit nicht mehr vergönnt sind. Wer in den 80ern und 90ern gespielt hat, musste durchhalten! Schließlich waren mal eben 80-150 Mark des eigenen Taschengelds investiert, und so schnell waren die auch nicht verdient.

Spieler der heutigen Generation müssen sich nicht durchbeißen. Sie müssen nur Knöpfchen drücken, sich für eine Dialogoption entscheiden oder – wenn sie im Rennspiel einen Crash zuviel bauen – per Knopfdruck einfach das Spiel zurückspulen, bis das eigene Scheitern im gleichen Atemzug korrigiert werden kann.

Ich bin froh, kein Teil der „Generation Knöpfchendrücker“ zu sein. Ich bin froh, alt zu sein. Zumindest unter diesem Aspekt. Wir hatten zwar nichts, keine Tutorials, keine Onlineforen, kein automatisches Nachladen – und doch hatten wir alles. Ihr macht 90-Minuten-Speedruns in Skyrim, wir haben Monate in den Katakomben von Ultima VII genossen.

Schade, dass Ihr das nicht mehr erleben könnt.

Schreibe einen Kommentar