Kein Computer hat mich bei seiner Vorstellung so sehr in seinen Bann gezogen wie der Amiga, und kein anderer Computer hat es jemals wieder vermocht, einen so großen Ehrgeiz bei mir zu wecken, ihn unbedingt besitzen zu müssen.

Als Kind des Jahrgangs 1971 kam ich gegen Ende der 70er-Jahre mit den ersten Videospielkonsolen für das heimische Wohnzimmer in Berührung, damals noch unter dem Begriff „Telespiel“ geläufig. Schwarzweiße PONG-Varianten eben. Die erste Hälfte der 80er verbrachte ich mit diversen Elektronikbaukästen sowie dem Microtronic-Computer-System 2090 aus dem Hause Busch. Ein rudimentär programmierbares 4-Bit-System mit einer Taktfrequenz von 500 kHz und 576 Byte RAM. Nein, da fehlt kein „k“ vor „Byte“.

Den ersten „echten“ Computer bekam ich, wie vermutlich unzählige Jugendliche meiner Generation, an Weihnachten 1984 geschenkt – einen Commodore 64, den zur Legende gewordenen „Brotkasten“. Es folgten Datasette, später das Diskettenlaufwerk 1541 sowie ungezählte Joysticks und hunderte von Spielen für den guten alten „Cevi“.

Zwei Jahre später las ich in der Happy Computer, meiner damaligen Lieblingslektüre, zum ersten Mal etwas über den neuen Commodore Amiga, der in Deutschland im März 1986 vorgestellt wurde. Ein wunderschön designter, flacher Desktoprechner mit Maus und abgesetzter Tastatur, die platzsparend unter den Computer geschoben werden konnte.

Der Amiga bot bereits eine 16/32-Bit-Architektur und hochauflösende Grafik in bis zu 4.096 Farben, eine fensterbasierte grafische Benutzeroberfläche, Vierkanal-Stereo-Sound und echtes Multitasking. Die Kombination dieser Fähigkeiten in einem einzigen Gerät kam zu der Zeit einer technischen Revolution gleich. So einen Computer hatte die Welt bis dahin noch nicht gesehen und seine Fähigkeiten im Video- und Audiobereich suchten seinesgleichen. Der Amiga gilt heute anerkanntermaßen als erster Multimedia-PC überhaupt.

Ein Traum namens Amiga

Ich war zutiefst beeindruckt und fing an, vom eigenen Amiga zu träumen, bis – ja, bis ich den Verkaufspreis erfuhr: Weit über 3.000 DM sollten für den neuen Computer fällig werden. Meine Träume zerplatzten im selben Moment. Doch bald darauf befeuerte Commodore diese wieder, denn der C64 war inzwischen zusehends in die Jahre gekommen und der hochpreisige Amiga konnte diese Lücke natürlich nicht füllen.

Die Fähigkeiten des Amiga kamen zu seiner Zeit einer technischen Revolution gleich.

Stephan Ricken

Und so wurde bereits zur CeBIT 1987 mit dem Amiga 500 der legitime Nachfolger des Commodore 64 auf dem hiesigen Markt für Heimcomputer präsentiert. Ich besorgte mir über die ortsansässige Sparkasse eine Freikarte für die CeBIT und setzte mich in den Zug nach Hannover, um mir den Neuzugang persönlich anzuschauen. Zugegeben, rein äußerlich konnte er mit dem Ur-Amiga nicht mithalten, sein eher zweckmäßiges Design orientierte sich an den für diese Zeit typischen Heimcomputern. Dafür verfügte er über doppelt so viel Arbeitsspeicher und einen überarbeiteten Betriebssystemkern, das sogenannte „Kickstart“, welches nun außerdem in ROM-Chips verbaut war und nicht mehr von Diskette geladen werden musste.

Die absolute Sensation aber war der kolportierte ungefähre Einführungspreis, der bei etwa einem Drittel des Preises vom Amiga 1000 (so die genaue Bezeichnung des Ur-Modells) lag. Etwas mehr als 1.000 DM also, das lag dann schon viel eher im Bereich des Machbaren, und so setzte ich mich mit dem festen Vorsatz in den Zug nach Hause, nicht locker zu lassen, bis der Amiga endlich mir gehören sollte.

Von der CeBIT brachte ich eine Sonderausgabe der Fachzeitschrift Amiga-Magazin mit und lernte die vierzig Seiten des Heftes in den folgenden Wochen fast auswendig, um die quälend lange Zeit des Wartens zu überbrücken. Denn zum einen musste das noch fehlende Kleingeld zusammengekratzt und mein Vater als „Hauptsponsor“ gewonnen werden, zum anderen aber musste der A500 überhaupt erst mal verfügbar sein. Zwar nennen Quellen im Internet den März 1987 als Erscheinungstermin, also zeitgleich zur CeBIT, jedoch war der neue Rechner anfangs sicher nicht in großen Stückzahlen und ganz bestimmt nicht flächendeckend verfügbar.

Der Weg zum heiligen Gral

Ich musste mich noch bis weit in die Sommerferien hinein gedulden, aber dann konnte ich mir den großen Traum endlich erfüllen – mit freundlicher finanzieller Unterstützung meines Vaters sowie unter Opferung meiner gesamten Ersparnisse und meines C64 samt Zubehör und Softwaresammlung. Letzteres bedauere ich heute zutiefst, aber dafür hat es neben dem Amiga auch noch zum dazu passenden Commodore Monitor 1081 gereicht.

Am 10. Juli 1987 haben wir den Rechner beim Technikfachgeschäft in unserer Kreisstadt bestellt und konnten ihn am Samstag, den 1. August abholen. Der geschäftsmäßigen Gründlichkeit meines Vaters ist es zu verdanken, dass sogar der Beleg dazu noch existiert.

Den Schreibtisch in meinem Jugendzimmer hatte ich bereits am Vortag der Abholung freigeräumt, um dem heiligen digitalen Gral einen gebührenden Platz zu bieten, und so konnte ich ohne Zeit zu verlieren mit Auspacken, Aufbau und Anschluss loslegen. Handbücher waren natürlich auch dabei, richtig schön umfangreich und im schicken, professionell anmutenden Ringbuchformat. Aber dem übermächtigen Drang, neue Welten auf eigene Faust zu entdecken, waren sie dann doch eher im Weg und wurden fürs Erste beiseitegelegt.

Direkt nach dem Einschalten begrüßte mich der Amiga mit der Aufforderung, die dem Rechner beigepackte „Workbench“-Diskette ins Laufwerk zu legen, welches diesem Wunsch mit einem monotonen “Klick… klick… klick…“ akustisch Nachdruck verlieh. Ein unverwechselbares Geräusch und Erkennungszeichen eines jeden Amiga-Computers.

Mit großer Erwartung kramte ich die Diskette aus der Schachtel und legte sie ein. Das Laufwerk bedankte sich mit einem lauten und zufriedenen „Klack“ und fing an zu rattern. Die Workbench war Bestandteil des Amiga-Betriebssystems (AmigaOS) und zauberte die grafische Oberfläche auf den Bildschirm.

In jenem Moment bediente ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Computer mit einer Maus, wenngleich die des Amiga in Szenekreisen schnell den wenig schmeichelhaften Namen „Panzerkreuzer“ weghatte, angesichts ihrer harten Linienführung und eckigen Form.

Dessen ungeachtet lernte ich den Umgang mit dem neuen Eingabegerät sehr schnell und probierte alles aus, was die Amiga Workbench zu bieten hatte. Da war eine nette Uhr mit Zeigern, die man an beliebiger Stelle und in beliebiger Größe auf dem Bildschirm platzieren konnte, Grafikdemos mit zufällig generierten Kreisen, Linien und Quadraten, welche sich ebenfalls in beliebiger Fenstergröße an jeden Platz schieben ließen und dank präemptiven Multitaskings gleichzeitig abliefen. Ein wunderbares und faszinierendes Spielzeug war auch die Anwendung mit dem einprägsamen Namen Say, die den Amiga nachplappern ließ, was man ihm vorher eingetippt hatte. Das funktionierte leidlich gut zwar nur in Englisch, aber dafür sorgten deutsche Texte für umso mehr Erheiterung.

In der Sackgasse

Nach ein paar Tagen der Rumspielerei und des Ausprobierens kam bei mir allerdings eine gewisse Ernüchterung auf. Zum einen war der Amiga aufgrund seiner Hardwarestruktur mit den vielen Custom-Chips rund um den Motorola 68000 Prozessor deutlich komplexer als der gute alte C64. Auf dem „Brotkasten“ hatte ich noch viel selbst programmiert und experimentiert. Diesen tieferen Zugang habe ich zum Amiga leider nie bekommen. Das von Microsoft bereitgestellte und mitgelieferte BASIC war elendig langsam, und maschinennähere Sprachen wie C oder Assembler überschritten auf der 16-Bit-Architektur zugegebenermaßen meine damaligen Fähigkeiten. Zum anderen, und das wog deutlich schwerer, hatte mich mein Ehrgeiz, so schnell wie möglich einen Amiga mein Eigen zu nennen, in eine Art Sackgasse geführt.

Meinen C64 mit der riesigen Sammlung an Spielen war ich los und das Sparkonto war geplündert. So blieben Softwareperlen für den Amiga wie Defender of the Crown oder Marble Madness, die jeweils um die 100,- DM kosteten, für mich unerschwinglich. Vom fantastischen Grafikprogramm Deluxe Paint II, welches die Stärken des Amiga perfekt zu nutzen wusste und mit 280,- DM zu Buche schlug, ganz zu schweigen.

Zudem besaß anfangs weder in meinem Bekanntenkreis noch im ganzen Schuljahrgang jemand außer mir einen Amiga. An einen Austausch von Erfahrungen und natürlich auch von Software war so nicht zu denken.

Diesem eigentlich leicht absehbaren Szenario gegenüber war ich völlig blind gewesen, wahrscheinlich habe ich mich aber auch gar nicht näher damit auseinandersetzen wollen.

Nach ein paar Tagen kam eine gewisse Ernüchterung auf. Meinen C64 mit der riesigen Sammlung an Spielen war ich los und das Sparkonto war geplündert.

Stephan Ricken

In der Folge legten sich zum Glück aber immer mehr Freunde und Mitschüler von mir einen Amiga 500 zu oder bekamen ihn geschenkt. Die kannten wiederum andere Amiga-User aus der Umgebung und so besuchten wir uns gegenseitig, um gemeinsam zu fachsimpeln, Demos aus der Szene zu bestaunen, die neuesten Games zu zocken und – das ist ja kein Geheimnis – zu kopieren. So vergrößerte sich mit der Zeit nicht nur die eigene Softwarebibliothek, sondern auch mein Freundeskreis.

Mit zunehmendem Erfolg des Amiga 500 (in den ersten zwei Jahren setzte Commodore eigenen Angaben zufolge alleine in Deutschland über 270.000 Stück ab, Quelle: Amiga 500 Prospekt vom März 1989) erschienen immer vielseitigere Anwendungen, Erweiterungen und Zubehör.

Obligatorisch war die „A501“ genannte Speichererweiterung, die den 512 KByte „großen“ Speicher des A500 auf 1 MByte aufstockte. Immer mehr Anwendungen setzten diese Erweiterung zwingend voraus und so kam auch ich nicht umhin, satte 300,- DM dafür auf die Ladentheke zu legen.

Etwas später kam mit dem Star LC-10 Color ein 9-Nadel-Farbdrucker hinzu, mit dessen Hilfe sich neben schlichten Texten für die Schule bunte Einladungen oder coole Aufkleber gestalten ließen. Das Gekreische der Nadeln war ohrenbetäubend und nervtötend, gehörte aber wie das Rattern des Diskettenlaufwerks einfach in diese Zeit.

Der Sound der Zukunft

Gegen Ende der 80er wurden die sogenannten „Soundsampler“ populär, und ich legte mir einen Golem Stereo-Digitizer der Firma Kupke zu. Mit dessen Hilfe konnte ich externe Audioquellen (vom Mikrofon, CD-Player usw.) auf den Amiga übertragen und weiterverarbeiten. Beliebte Anwendungen hierfür waren u.a. das Deluxe Music Construction Set von Electronic Arts, vor allem aber Sequenzer-Programme aus der Szene wie NoiseTracker oder ProTracker. Damit standen jedem Amiga-User Soundwerkzeuge zur Verfügung, die zu der Zeit ansonsten nur Profis vorbehalten waren, und das bei zigfachen Kosten. Der Kreativität waren so gut wie keine Grenzen gesetzt, bis auf das eigene musikalische Talent natürlich.

Ganz ähnliche Möglichkeiten eröffnete der Amiga im Videobereich mit dem Video Toaster von NewTek. Dieser war allerdings dem Amiga 2000 vorbehalten und richtete sich daher eher an semiprofessionelle Anwender und Video-Enthusiasten. Aber auch hier standen dem Benutzer urplötzlich professionelle Werkzeuge zu einem vergleichbar bescheidenen Preis zur Verfügung.

Die allermeisten Freundschaften aus dieser Zeit haben bis heute Bestand. Seinen wunderschönen Namen trägt der Amiga völlig zu Recht.

Stephan Ricken

Der Beginn der 90er-Jahre läutete dann aber so langsam das Ende der Heimcomputer ein. Personal Computer mit Betriebssystemen von Microsoft dominierten immer stärker den Markt, auf dem Commodore, auch aufgrund grober Fehlentscheidungen im Management, nicht mehr mithalten konnte und am 29. April 1994 die Liquidation beantragte.

Ziemlich genau zur selben Zeit legte ich mir meinen ersten PC mit Pentium 90 Prozessor zu und ließ die Amiga-Plattform hinter mir.

Auch wenn die Ära der Heimcomputer inzwischen längst Geschichte ist, haben die allermeisten Freundschaften aus dieser Zeit bis heute Bestand. Seinen wunderschönen Namen trägt der Amiga also völlig zu Recht. Das hat dann doch was Tröstliches.

Meine Lieblingsspiele aus der Amiga-Zeit

Eine Auswahl von drei Lieblingsspielen zu treffen, ist eine undankbare und im Grunde unmögliche Aufgabe.

Dafür erschienen im Laufe der sieben Jahre, in denen ich meinen Amiga 500 besaß, viel zu viele gute bis sehr gute Spiele, quer durch alle Genres.

Würde ich hierfür Wertungskriterien aus Spielezeitschriften wie z.B. Grafik- und Soundqualität heranziehen, dann bekäme ich im Leben keine Auswahl zustande, weil mir immer wieder andere Titel einfallen würden, die in der einen oder anderen Kategorie besser abschneiden.

Glücklicherweise gibt es aber ein unbestechliches Kriterium, das mir die Auswahl erleichtert hat – und zwar die Zeit, die ich zusammen mit meinen Freunden oder alleine vor dem Bildschirm mit gewissen Spielen verbracht habe. Und hier sprechen wir nicht von Stunden oder Nachmittagen, sondern von ganzen Wochen, die wir mit Begeisterung „verzockten“.

So konnte ich doch noch guten Gewissens eine ganz persönliche Auswahl treffen. Obschon mir auch unter dieser Prämisse gut und gerne zwanzig Titel einfielen, die einer Erwähnung an dieser Stelle würdig wären. Aber irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen.

Genug der Vorworte, los geht’s.

Ports of Call (Wirtschaftssimulation, Aegis Interactive Software, 1987)

Terribly sorry, master, but the tugs are on strike today.

Stephan Ricken

Dieser Spruch aus Ports of Call ist bei mir bis heute hängen geblieben, bedeutete er doch, dass man als frischgebackener und stolzer Reeder wieder mal selbst ans Ruder musste, um eines seiner Frachtschiffe von Hand aus dem Hafenbecken zu bugsieren, anstatt diese lästige Arbeit von den Hafenschleppern erledigen zu lassen.

Obwohl man Ports of Call auch alleine spielen konnte, offenbarte die Wirtschafts- und Handelssimulation aus der Feder deutscher Autoren ihre Stärken vor allem im Mehrspielerbetrieb. Bis zu vier Spieler konnten abwechselnd im Hot-Seat-Verfahren ihr Geschick als Reeder und Kapitän in Personalunion unter Beweis stellen.

Es ging darum, sich mit der Zeit eine ansehnliche Flotte an Handelsschiffen aufzubauen. Dafür musste man herausfinden, wo man welche Waren am günstigsten einkaufen und am teuersten wieder verkaufen konnte. Wichtig war auch, das richtige Gleichgewicht zwischen der benötigten Zeit und dem verbrauchten Treibstoff für die jeweilige Route zu ermitteln. Es war möglich, Kredite aufzunehmen, um sich schnellere Schiffe mit größerem Frachtraum leisten zu können. Dafür fielen aber satte Zinszahlungen an, die schneller aus dem Ruder laufen konnten als das eigene Schiff. Sehr teuer kamen auch die Gebühren für den Suez- und Panamakanal, die man ebenfalls bei der Routenplanung mit ins Kalkül ziehen musste.

Neben den wirtschaftlichen Entscheidungen musste man immer wieder selbst ans Ruder, um seinen Kahn in oder aus dem Hafen zu steuern, Eisberge zu umschiffen oder Schiffbrüchige zu retten.

Man konnte entweder Open-End spielen, bis alle Spieler außer dem Sieger bankrott waren, oder man legte eine fixe Spielzeit fest, an deren Ende der Spieler mit der besten Bilanz als Sieger hervorging.

Ganz nebenbei lernte man in Ports of Call noch etwas über die Handelsrouten und großen Häfen der Welt. So waren am Ende alle Spieler Gewinner.

Wings (Flugsimulation/Action, Cinemaware, 1990)

In dieser Auswahl darf ein Cinemaware-Spiel einfach nicht fehlen. Die kalifornische Spieleschmiede hat den Amiga von Anfang an begleitet und mit ihren grafisch herausragenden Titeln sich selbst wie auch Commodores Flaggschiff zu großer Bekanntheit verholfen.

Wie der Name schon sagt, war Cinemaware bekannt für filmreife Spiel-Inszenierungen, und so stand der US-Stummfilm Wings aus dem Jahre 1927 Pate für diese geniale Mischung aus Actionspiel und Flugsimulation.

In diesem Solospiel schlüpfte der Spieler in die Rolle eines jungen und noch unerfahrenen Piloten, der auf alliierter Seite im ersten Weltkrieg dient.

Mit stummfilmtypischen Texteinblendungen vor den diversen Einsätzen, Tagebucheinträgen des Protagonisten sowie bebilderten Zeitungsartikeln wurde die Story atmosphärisch dicht erzählt, die sich mehr oder weniger eng an den realen Ereignissen während des ersten Weltkriegs orientierte.

Den Actionpart des Spiels übernahmen die Bodenbeschuss- und Bombardierungsmissionen, die in einer isometrischen bzw. Top-Down-Ansicht dargestellt wurden. Aufpassen musste man dabei nicht nur auf Flakbeschuss, sondern auch darauf, welche Ziele man ins Visier nahm. Der Beschuss von zum Beispiel Rotkreuz-Einheiten oder eigenen Aufklärungsballons konnte schnell zum Karriereende führen.

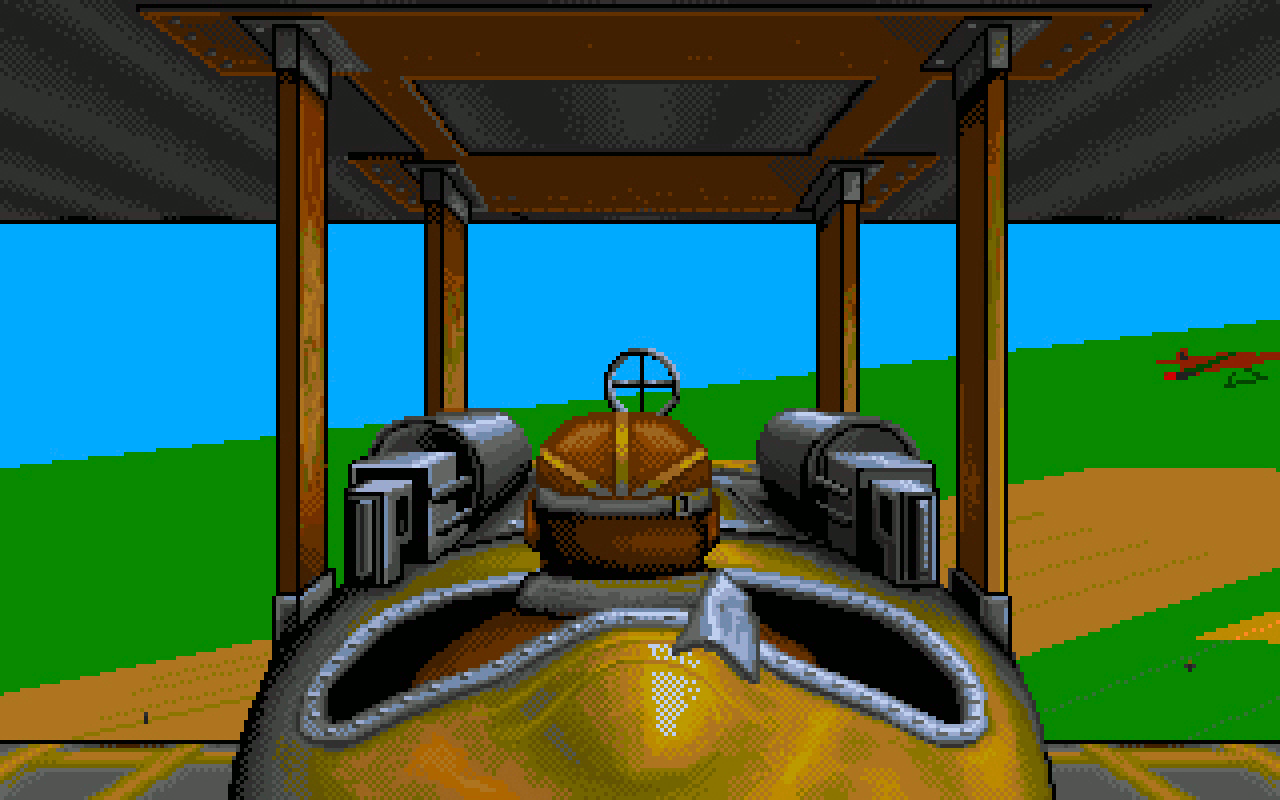

Der Simulationspart bestand aus Luftkämpfen in echtem 3D, wobei die Kamera hinter dem eigenen Piloten positioniert war, flatternder Schal inklusive. Der Blickrichtung des Piloten konnte man dabei die Position des nächsten Feindflugzeugs entnehmen.

Belohnt wurde man im Laufe des Spiels mit Beförderungen und diversen Auszeichnungen sowie mit Fronturlauben im schönen Paris.

In über 200 Missionen konnte der Spieler so das Wohl und Wehe einer Fliegerstaffel von 1916 bis zum Kriegsende 1918 hautnah miterleben und beeinflussen.

Super Cars II (Rennspiel, Magnetic Fields / Gremlin Graphics, 1991)

Von wegen Videospiele machen einsam! Es gibt unzählige Titel, die das genaue Gegenteil beweisen, und Super Cars II vom englischen Entwickler Magnetic Fields gehört für mich nach ganz oben in dieser Liste.

Das Rennspiel mit einem gehörigen Anteil explosiver Action und einem Schuss britischen Humors wartete u.a. mit einem 2-Spieler-Modus in vertikal geteilter Split-Screen-Ansicht und Top-Down-Perspektive auf.

Auf diversen Rennstrecken duellierte man sich gegen den Kumpel und acht weitere computergesteuerte Konkurrenten um die Plätze auf dem Siegerpodest.

Je besser man im Rennen abschnitt, desto mehr Geld hatte man für diverse Upgrades für seinen Wagen sowie für Waffen und Panzerung zur Verfügung. So gab es zum Beispiel Tellerminen, ungelenkte und später auch zielsuchende Raketen, um sich der Gegner zu erwehren bzw. sich diese vom Hals zu schaffen.

Aufgelockert wurde das Geschehen zwischen den Rennen u.a. durch abgefahrene Interviews mit Journalisten oder Prüfungen in der Fahrschule mit sehr lustigen wie abstrusen Charakteren und Dialogen. Je nachdem, wie man in diesen Tests abschnitt, wurde man entweder mit Geld belohnt oder mit Abzügen bestraft.

Auch die Strecken wurden im Laufe des Spiels immer herausfordernder und warteten u.a. mit Rampen, Tunneln, befahrenen Bahnübergängen und Abkürzungen mit sich öffnenden und schließenden Toren auf.

Bei dem Spiel blieb kein Auge trocken und es ging immer sehr lautstark zur Sache.

Schreibe einen Kommentar